更新日 2024.10.31

株式会社TKC 顧問

税理士 朝長 英樹

昨今、ストックオプションの税法上の取扱いが話題となっていますので、本コラムでは、ストックオプションを役員に付与した法人の取扱いを取り上げてみたいと思います。

法人がストックオプションを役員に付与した場合の法人税法上の取扱いは、所得税関係法令における取扱いほど複雑ではありませんが、平成29年度税制改正により、法人税法34条(役員給与の損金不算入)の適用対象となったことで、分かりにくくなっています。

このため、本コラムでは、この法人の取扱いについて確認と検証を行うこととします。

当コラムのポイント

- ストックオプションを役員に付与した法人の法人税における取扱いの確認

- ストックオプションを役員に付与した法人の法人税における取扱いの検証

- 目次

-

今回と次回(最終回)では、第1回で確認したストックオプションの法人税制の取扱いについて、検証をすることとします。

ストックオプションの法人税制が創設されたのは、平成18年であり、今から20年近くも前ですから、現在も続いているとはいえ、「今さら・・・」という感が拭えないことは否定できませんし、また、その取扱いの検証を行ったからといって、それが実務に影響を与えるわけでもありませんので、今回と次回のコラムは、ストックオプションを役員に付与した法人の法人税における取扱いの検証に関心があるという方のみ、お読み下さい。

ただし、著者は「今だから言い得る」と考えて今回と次回のコラムを起稿しているということを付言しておきたいと思います。

(1) ストックオプションの法人税制は、平成18年度税制改正で、役員給与の税制を中心として業務主宰役員給与の税制と一体的なものとして創られた

平成18年度税制改正においては、役員の給与に関する税制が大きく改正されました。

具体的には、法人税法34条(役員給与の損金不算入)に、役員給与を原則として損金不算入とし「定期同額給与」等を特例として損金算入とする定めが設けられ、同法35条(特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入)に、業務主宰役員の報酬の給与所得控除額に相当する金額を損金不算入とする定めが設けられ、そして、同法54条(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に、本コラムの対象でもある新株予約権を対価とする費用の取扱いの定めが設けられました。

この平成18年度税制改正に関しては、役員給与の損金不算入について定めた法人税法34条1項の「改正の趣旨」のところで、次のような説明が行われています。

「加えて役員給与については、支給を受ける側の課税関係において、未払計上の場合にあっては所得税法上の賞与に該当しない部分について現実の支払時まで個人所得税の負担が生じないこととされ、また、未払計上でない場合にあっても支給額に応じて逓増する給与所得控除部分が課税されないこととされており、こうした中で法人段階での安易な損金算入を認めれば、法人・個人を通じた税負担の軽減効果が高く、課税上の弊害が極めて大きい仕組みとなってしまいます。」(財務省『平成18年度 税制改正の解説』323頁)

この説明は、法人の「役員給与」については「支給を受ける側の課税関係」を考慮して「仕組み」を作る必要があると述べたものですが、役員給与の損金不算入について定めた法人税法34条1項には「支給を受ける側の課税関係」を考慮して「仕組み」を作ったというところはありません。

つまり、この説明は、役員給与の損金不算入について定めた法人税法34条1項の「改正の趣旨」のところで述べられているものではありますが、その内容は、特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入について定めた法人税法35条、そして、ストックオプションに係る給与を中心とする新株予約権を対価とする費用に関する帰属事業年度の特例等について定めた同法54条の二つに関するものとなっているということです。

この説明からも、平成18年度税制改正における「役員給与」に関する三つの税制は、役員給与の税制を中心として業務主宰役員給与の税制とストックオプションの法人税制を一体的なものと捉えて創られたということが分かります。

要するに、ストックオプションの法人税制の取扱いは、それだけを観ただけでは的確な検証をすることができず、役員給与の税制の取扱いの検証を中心とし、業務主宰役員給与の税制にも目を配りながら検証をするということでなければならない、ということです。

(2) 平成18年度税制改正で、役員給与の税制の基本的な考え方を「所得を得るためのものは損金とし、所得を分配するものは損金としない」ということから「役員給与の支給の恣意性を排除する」ということに置き換えているが、その置換えは、適切と言い得るか

平成18年度税制改正における役員給与の税制の改正に関しては、次の引用にあるとおり、我が国の役員給与の税制は「従来」から「役員給与の支給の恣意性を排除すること」が不可欠であると考えており、同改正はその延長である、という旨の説明がされています(下線は、筆者が付したものであり、以下、同じです。)。

「(2) 改正の趣旨

法人が支給する役員給与については、役員に直接的に経済的利益を帰属させるというその態様から、お手盛り的な支給が懸念され、会社法制上も特段の手続的規制に服するものとされています。税制上の観点からは、このような性質の経費について法人段階での損金算入を安易に認め、結果として法人の税負担の減少を容認することは、課税の公平の観点からもとより問題があります。加えて役員給与については、支給を受ける側の課税関係において、未払計上の場合にあっては所得税法上の賞与に該当しない部分について現実の支払時まで個人所得税の負担が生じないこととされ、また、未払計上でない場合にあっても支給額に応じて逓増する給与所得控除部分が課税されないこととされており、こうした中で法人段階での安易な損金算入を認めれば、法人・個人を通じた税負担の軽減効果が高く、課税上の弊害が極めて大きい仕組みとなってしまいます。

このような状況の下、わが国税制では、従来から役員給与の支給の恣意性を排除することが適正な課税を実現する観点から不可欠と考えており、具体的には、法人段階において損金算入される役員給与の範囲を職務執行の対価として相当とされる範囲内に制限することとされてきました。」(財務省『平成18年度 税制改正の解説』323頁)

このため、(2)においては、まず初めに、「従来」の税制がどのようなものであったのかということを確認することとします。

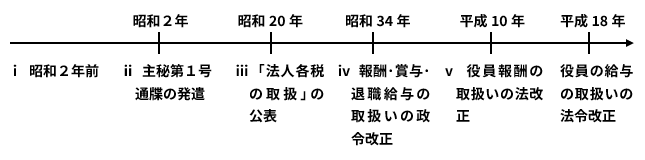

① 「従来」(平成18年前)の取扱いの確認

ⅰ 明治32年の法人税の創設から昭和2年の主秘第1号通牒の発遣前まで

明治32年に法人税(当時の所得税法3条による第一種所得(法人の所得)に対する課税)が創設されてから、昭和2年に次のⅱで述べる主秘第1号通牒が発遣されてその中で賞与等に関する取扱いが定められるまでは、賞与等の取扱いに関する定めは、存在しませんでした。

しかし、明治32年の法人税の創設に関して審議をした帝国議会(第12回帝国議会 衆議院 所得税法改正法律案審査特別委員会 明治31年6月2日)の議事録には、「賞與金」について「純益」からやることにしている會社と「給料」として「費用」の中からやる會社の二様があるが、後者について、「賞與金」を控除することが認められるのか否か、ということに関する遣り取りが行われたことが記録されています。政府委員は、「費用ノ中カラヤルト云フ事ハ穩カデナイト云フ考ヘカラ、今日デハ追々純益ノ方カラ賞與金ヲ引ク事ニナッテ居ル、サウ云フ決算ニナレバ賞與トシテヤル分ハ、所得稅ノカヽッタ方カラヤル事ニナリマス」と答えています。そして、この答えに対し、議員から、「法人ノ賞與金ハ御說明ノ通リ現今ハ會社ノ計算表ハ二樣ニナッテ居リマス、ソコデ唯今ノ御說明ニ依リマスト之ハ控除スベキモノデアルカ否ヤ」という質問がなされ、これに対して政府委員から「夫ハ控除セナイ所ヲ以テ純益ト認メマシテ、ソレニ課稅ヲ致シマス」という回答がなされています。つまり、賞与を費用に計上するということは、明治32年の法人税の創設時から行われていたことであり、それに対しては、法人税の創設時から、損金に算入しないものとされていた、ということです。

現に、実質的な賞与の損金算入を否認するということは、当初から行われてきており、その実務の中で、形式基準としての定時定額基準と実質基準としての過大役員報酬否認などが出来上がり、これらによって賞与の損金算入を否認するということが長年にわたって行われてきたわけです。

これが何を意味するのかというと、会社法において、賞与が利益処分から外されて費用処理されるということになったとしても、そのようなことは、法人税の創設時から想定されていたことであって、従来どおり、形式基準としての定時定額基準と実質基準としての過大役員報酬否認などで対応することで済み、新たな別の基準を設けなければ対応できないなどということは、全くない、ということです。

明治32年の法人税の創設から昭和2年の主秘第1号通牒の発遣前までの時期の解説書や判例では、損益計算書上の損金として支給したものは、経費として損金とし、利益処分として支給したものは、所得の処分であって純益金算出上の道程にある損金と認めることはできないため、損金とはしない、ということを基本としつつも、「利益割賦」の性質を有するものについては、損益計算書上で損金とされていても、税法上では損金としない、とされていました。

このように、法人税が創設されてから昭和2年までは、所得を得るために支給した賞与等は損金とし、所得の分配として支給した賞与等は損金としないという、所得課税の基本理論に正しく則った取扱いがなされていました。

「所得の分配」を損金にするということになれば、「所得」となる金額がないこととなってしまいかねないため(「所得の分配」を損金にするということになると、「所得」として残るのは、留保利益のみということになります。)、「所得の分配」を損金にしないということは、所得課税としての法人税の基本理論ということになります。

要するに、明治32年に法人税が創設された時から、法人税における報酬と賞与の取扱いは、商法の「利益処分」が基本的には法人税における「所得の分配」に対応するものとなっていたことから、商法の「利益処分」の取扱いを利用したものとなってはいましたが、商法で「利益処分」となっているものは法人税において損金とはならないという「理論」に基づくものであったわけではなく、「所得の分配」は損金としないという法人税の基本となる理論に基づくものであった、ということです。

ⅱ 昭和2年に発遣された主秘第1号通牒

昭和2年には、大蔵省から各税務監督局に対し、所得税、営業収益税及び資本利子税の取扱いを中心とした総合通牒である主秘第1号通牒(昭和2年1月6日付)が発遣され、その中で、賞与と慰労金について、次のような内容の取扱い(旧字体は新字体に改めています。)が示されました。

(ⅰ)法人が役員に対し利益がある場合にのみ支給する賞与であっても、その役員に対して別に俸給を支給しない場合においては、その賞与はこれを会社の損金として計算するべきものとする。(主秘第1号通牒40)

(ⅱ)法人がその役員に対し支給した賞与金は、これを損金として計算した場合であっても、定款の規定又は総会の決議等により明らかに損金であることを認め得る場合の外は、益金処分と認めるものとする。(同41)

(ⅲ)法人がその使用人に対し支給した賞与金を損金として計算した場合においては、たとえ利益を予想し得る時期において支給したものといえども、その計算を是認するものとする。(同41ノ2)

(ⅳ)法人がその役員又は使用人に対し支給した解散手当金、退職慰労金、創業功労金のごときものは、たとえ法人が益金処分として計算した場合においても損金として取り扱うべきものとする。(同42)

これらの取扱いは、「益金処分」(所得の分配)は損金としないという、所得課税としての法人税の基本理論に正しく則ったものであり、この点では、従前と変わるものではありませんでした。

役員に対して支給した賞与(上記(ⅱ))についても、それが「賞与」であること自体を理由として、損金としない、としているのではなく、それが「益金処分」によって支給したものと認められるということを理由として、損金としない、としていることが分かります。

これに対し、役員と使用人に対する「退職慰労金」(現在の退職金)については、上記(ⅳ)にあるとおり、「益金処分」とされている場合であっても、損金として取り扱うものとされており、その取扱いが賞与とは大きく異なっていました。

特に、上記(ⅱ)と(ⅳ)については、当時の法人税における取扱いが商法の「利益処分」であるのか否かということとは関係なく決められていたということを明確に示しています。

ⅲ 昭和20年に公表された「法人各税の取扱」

昭和20年9月には、一部、申告納税制度が採用されたことに伴い、大蔵省主税局から、それまで内部の取扱いとされていたものの内、外部に公表しても良いと判断されたものをまとめて、「法人各税の取扱」が公表されました。そして、その中では、報酬と賞与について、次のような内容の取扱いが示されていました。

(ⅰ)労務出資社員に対し支給した報酬は、原則として損金に算入しない。(法人各税の取扱91)

(ⅱ)法人が利益処分を以て役員又は使用人に支給した賞与は、如何なる場合においても、これを損金に算入しない。(同92)

(ⅲ)法人が役員に対して支給した賞与を損金として計算しても、総べて利益の処分と認め、損金に算入しない。

但し、会社の役員で使用人としての職務を兼務する者に対し支給した賞与で役員賞与と使用人賞与とを明瞭に区分したものについては、使用人賞与中その金額が妥当と認められる部分に限り、損金に算入する。(同93)

(ⅳ)法人がその使用人に対し支給した賞与を損金として計算した場合においては、これを認める。但し、法令により経費として経理することができない賞与手当は、損金に算入しない。(同94)

(ⅴ)法人が使用人に対する賞与を引き当てた場合は、次による。(同95)

- イ 使用人に対する賞与の支給が事業年度の変更により従来支給した所定の期日に支給する目的を以って引き当てた場合は、これを引き当てた事業年度の損金に算入する。事後の事業年度においても、従来の慣例である所定の期日に支給するために引き当てたときは、引き当てた事業年度の損金に算入する。

- ロ 使用人の賞与を所定の期日に支給するために毎事業年度において引き当てる慣例のある法人についても、所定の期日に支給することの明確なものは、イに準ずる。

(ⅵ)法人が交際費、機密費等の名義を以って役員又は使用人に支給した金銭にしてその費途の明らかでないものは、当該役員又は使用人に対する賞与と認める。(同96)

(ⅶ)法人の支給する特別功労金又は何十周年記念慰労金等にして退社しない役員又は使用人に対し損金処分を以って支給した場合は、役員については93(上記(ⅲ))により、使用人については94(上記(ⅳ))による。(同97)

(ⅷ)法人がその役員又は使用人に対し支給した退職給与金、創業功労金等は、損金に算入する。(同98)

これらの取扱いについては、上記ⅰ及びⅱで述べた取扱いと比べて、商法における利益処分の取扱いと異なる取扱いが一層増えていることに注目する必要があります。

昭和25年には、これらの取扱いとほぼ同じ取扱いに過大報酬の損金不算入の取扱いを加えたものが法人税法取扱通達(直法1-100)として定められました。

ⅳ 昭和34年の役員の報酬・賞与・退職給与の取扱いの政令改正

昭和34年には、それまで通達による取扱いとされていたものを政令である法人税法施行規則(現在の法人税法施行令に相当するもの)に定めるとともに、一部、必要な措置を講ずる改正が行われました。

具体的には、過大な役員報酬の損金不算入、報酬限度超過額(定款又は株主総会等の決議により定められている報酬の限度額を超える報酬金額)の損金不算入、役員賞与の損金不算入及び過大な役員退職給与の損金不算入などの規定が法人税法施行規則に設けられました。

役員賞与の損金不算入の規定は、役員に対して支給した賞与を損金不算入とすると定めた上で、使用人兼務役員に対して支給した使用人分賞与について、損金として経理した相当額を損金に算入する、というものでした。

また、過大な役員退職給与の損金不算入の規定は、退職した役員に対して支給した退職給与で損金として経理したもののうち、不相当に高額であると認められる部分の金額を損金に算入しない、というものでした。

この昭和34年の政令改正は、報酬・賞与・退職給与の取扱いの基本的な理論を変えるというものではなく、全般的な規定の整備という性格の強いものでした。

その後、昭和40年には、法人税法の全文改正が行われますが、この全文改正においては、昭和34年の改正後の取扱いがほぼそのまま引き継がれました。

ⅴ 平成10年の役員報酬の取扱いの法改正

平成10年度税制改正においては、法人税法34条2項に、隠ぺい又は仮装経理による役員報酬を損金不算入とする規定が設けられました。

この規定を設けたことについては、次のように説明されています。

「〔隠ぺい又は仮装経理による役員報酬は〕たとえそれが定時定額に支給されていたとしても、一種の利益の処分であると考えられることから、法令上その点を明確にしたものです。」(国税庁『平成10年 改正税法のすべて』303頁)

この説明は、「定時定額」に支給されていたとしても、「利益の処分」によって支出するものは損金とはならないため、法令上、その点を明確にした、というものです。

この説明からも、法人税法においては、従来から、「定時定額」であるのか否かで損金となる報酬とするのか損金とならない賞与とするのかを判定することとなっていたということを明確に確認することができます。

つまり、法人税法においては、商法・会社法や企業会計とは異なり、利益処分で支払われたものは損金とならないとしてきたのではなく、長年に亘り、「定時定額」でないものは費用として支払われていたとしても「利益の処分」(言い換えると「所得の分配」)であって(利益処分で支払われたものは、当然、「定時定額」ではないものということになります。)、損金とはならない、としてきたわけです。

既に、上記ⅰにおいても述べましたが、商法・会社法や企業会計において、役員賞与の支払いが利益処分で行われないこととなったとしても、それを理由として法人税法における役員報酬や役員賞与の取扱いを変更する必要があるということにはなりません。

そもそも、商法・会社法や企業会計と法人税法とでは、「対価性がある費用であるのか否か」(法人税法においては、「対価性がある損金であるのか否か」)、また、「利益の分配であるのか否か」(法人税法においては、「所得の分配であるのか否か」)という判断の基準自体が法人税の創設時から違っているわけです。

②平成18年の役員給与の税制改正の説明の検証

平成18年度税制改正に関しては、(2)の冒頭で、「法人が支給する役員給与については、・・・お手盛り的な支給が懸念され、会社法制上も特段の手続的規制に服するものとされています。税制の観点からは、・・・」と説明されていることを確認しました。

この記述から分かるとおり、平成18年度税制改正によって役員賞与を損金不算入とする定めと過大役員報酬を損金不算入とする定めを一つにして「役員給与」を原則として損金不算入とし、定期同額給与等のみを損金算入とするという改正を行った理由について、最初に、「役員給与」が会社法制上でお手盛り的な支給が懸念されるために特段の手続的規制を設けていることを挙げているわけですが、これには、疑問があります。

会社法の議論において、「お手盛り的な支給」が懸念されていたのは、商法の下で、利益処分によるべきものとされていた役員賞与ではなく、職務執行の対価とされていた役員報酬です。

法人税法においても、平成18年度税制改正前においては、「お手盛り」が懸念されることを理由として損金不算入とするということが行われていましたが、それは、過大役員報酬を損金不算入とする定めにおいて行われていたことであって(この「お手盛り」という用語は、税に関する解説において、過大役員報酬の損金算入否認に関する説明の中で、かなり古くから使用されてきたものです。)、役員賞与を損金不算入とする定めにおいては、役員賞与の全額を損金不算入とするわけですから、当然のことながら、そのようなことは行われていませんでした。

つまり、平成18年度税制改正前に、既に、「お手盛り」が懸念されることも考慮した上で過大役員報酬を損金不算入とする定めが設けられていたわけですし、法人税制における役員の報酬・賞与・退職金に関する取扱いは商法に縛られるものともなっていませんでしたので、会社法で役員賞与が利益処分の対象から外される等の改正が行われたからといって、法人税法における役員の報酬・賞与・退職金に関する取扱いを変更しなければならない事情は、全くなかったと考えられるわけです。

また、平成18年度税制改正に関しては、(2)の冒頭で、「わが国税制では、従来から役員給与の支給の恣意性を排除することが適正な課税を実現する観点から不可欠と考えており」と説明されていたということを確認しましたが、上記①で確認したとおり、法人税に関する「従来」の役員の報酬・賞与・退職給与の取扱いは、「所得を得るためのものは損金とし、所得を分配するものは損金としない」という考え方で創られてきており、「役員給与の支給の恣意性を排除する」という考え方で創られてきたわけではありません。

平成18年度税制改正に関しては、(2)の冒頭で引用した部分に続けて、次のように説明されています。

「そして、役員給与が職務執行の対価として相当な範囲内であるか否かを個々の事例に応じて実質的に判定することが困難であることを踏まえ、改正前においては、この区別を専ら役員給与の外形的な支給形態によって行うこととし、具体的には、定期に定額支給するものを「報酬」、それ以外のものを「賞与」と区別して、役員賞与に該当するものについては、損金の額に算入しないこととしてきました。しかし、この区別については、基準としては明確なものである反面、画一的・形式的に過ぎるといった指摘もあったところです。」(財務省『平成18年度 税制改正の解説』323頁)

この説明は、「役員給与が職務執行の対価として相当な範囲内であるか否か」の「区別」について、「改正前」に、「定期に定額支給するものを「報酬」、それ以外のものを「賞与」」とすることとしていた、というものです(長年に亘って「定時定額」と言われてきたものを「定期に定額」と言い換えたり「定期同額」と呼んだりする理由は、不明です。)。

しかし、「役員給与が職務執行の対価として相当な範囲内であるか否か」ということは、実質基準と形式基準によって役員報酬の過大な部分を損金不算入としていた規定のことを述べるものであって、定時定額に支給するものを「報酬」としそれ以外のものを「賞与」とするとしていた役員賞与の損金不算入の規定のことを述べるものではありません。

上記①のⅴで引用した平成10年度税制改正の解説からも分かるとおり、定時定額基準は、「利益の処分であると考えられる」か否か(言い換えると、「所得の分配と考えられるか否か」。以下、同じです。)という、役員の報酬・賞与・退職金の税制の最も基本的な考え方であり基本的な理論とも言い得るものに基づく判定基準とされていたものです。

つまり、上記の引用部分においては、「利益の処分であると考えられる」か否かということを判定する基準として長年に亘って採られてきた定時定額基準について、それを過大役員報酬の損金不算入の判定の基準として説明するという、明らかに捻じれた説明を行っており、「利益の処分であると考えられる」か否かということで役員の報酬・賞与・退職給与を損金算入するか否かを判断することの是非そのものについては、「この区別については、基準としては明確なものである反面、画一的・形式的に過ぎるといった指摘もあった」ということ以外に、何も語っていないわけです。

そもそも、平成18年度税制改正に関する財務省の職員の『平成18年度 税制改正の解説』の説明には、何処を見ても、「従来」の役員の報酬・賞与・退職給与の法人税制が「利益の処分」や「所得の分配」は損金とはしないというものであったということは、全く記載されていません。

換言すれば、平成18年度税制改正前に、役員の報酬・賞与・退職給与の法人税制における取扱いについて解説を行ったものにおいては、その全てにおいて基本的な考え方や理論として「利益の処分」(あるいは「利益処分」)や「所得の分配」という文言が用いられていたと言っても、決して過言ではないわけですが、その取扱いについて前例のない大きな改正を行った平成18年度税制改正の解説においては、「従来」の制度の説明を行いながら、その説明の中には、そのような文言が全く出てこない、ということです。

平成18年度税制改正で、役員給与の税制の基本的な考え方は、「所得を得るためのものは損金とし、所得を分配するものは損金としない」ということから「役員給与の支給の恣意性を排除する」ということに置き換えられ、「支給の透明性・適正性を確保するための一定の要件」(財務省『平成18年度 税制改正の解説』328頁)を満たしたものは損金算入を可能とすると説明されているわけですが、上記のような事情にあることに鑑みると、同改正に関しては、役員給与の税制の基本的な考え方を「役員給与の支給の恣意性を排除する」ということにするという結論ありきのものであった、と言われても止むを得ないと考えられます(注10)。

(注10)ストックオプションの法人税制の企画立案の段階で、従来の「所得を得るためのものは損金とし、所得を分配するものは損金としない」という考え方に関して、どのような検討が行われたのかということ、そして、役員報酬、役員賞与及び役員退職金の三つを「役員給与」という一つのものにするという判断(これらの三つを一つにしたことで、特に、役員退職金の取扱いが非常に分かりにくくなっています。)と役員報酬の原則を損金不算入とするという判断は、どちらが先であったのかということ、この二つについては、財務省主税局に在職していた頃を思い出しながら、現在もなお様々に思いを巡らすところです。

このようにして行われた上記の置換えは、果たして、適切であったと言い得るのでしょうか。

筆者は、その答は、上記①の役員給与税制の「従来」(平成18年前)の取扱いの確認と上記の平成18年の役員給与の税制改正の説明の検証から明らかであって、「適切ではない」ということにならざるを得ないと考えています。

この連載の記事

-

2024.11.14

第3回(最終回) ストックオプションを役員に付与した法人の法人税における取扱いの検証(その2)

-

2024.10.31

第2回 ストックオプションを役員に付与した法人の法人税における取扱いの検証(その1)

-

2024.10.24

第1回 ストックオプションを役員に付与した法人の法人税における取扱いの確認

テーマ

プロフィール

免責事項

- 当コラムは、コラム執筆時点で公となっている情報に基づいて作成しています。

- 当コラムには執筆者の私見も含まれており、完全性・正確性・相当性等について、執筆者、株式会社TKC、TKC全国会は一切の責任を負いません。また、利用者が被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。

- 当コラムに掲載されている内容や画像などの無断転載を禁止します。