更新日 2025.10.06

TKC全国会 中堅・大企業支援研究会会員

税理士・公認会計士 足立 直之

研究開発費とは、企業が新製品や新技術、またはそれらの著しい改良を目的として行う「研究」や「開発」に係る費用を処理するための会計上の勘定科目です。当コラムでは、研究開発費の定義、企業会計と税務会計の会計処理の違いについて述べた後、ソフトウェアについてもその概要と会計処理について触れます。

当コラムのポイント

- 研究開発費の企業会計と税務会計の取扱い・会計処理の違いの解説

- ソフトウェアの属性(販売目的・自社利用)による取扱いの差異の解説

- ソフトウェアに関する様々な論点

- 目次

-

前回の記事 : 第2回 市場販売目的のソフトウェアの定義と会計処理等(企業会計と税務会計の違い)

前回は、市場販売目的のソフトウェアの定義と会計処理について解説しましたので、今回は自社利用のソフトウェアについて解説します。

1.自社利用のソフトウェアについて

(1) 企業会計の取扱い

企業会計上、自社利用のソフトウェアについては、「当該ソフトウェアの利用により将来の収益獲得又は費用削減が確実である」という要件を満たした場合に資産計上されます。

すなわち、将来の収益獲得又は費用削減が確実であると認められる場合には無形固定資産に計上し、確実であると認められない場合や不明な場合は、費用処理することになります。

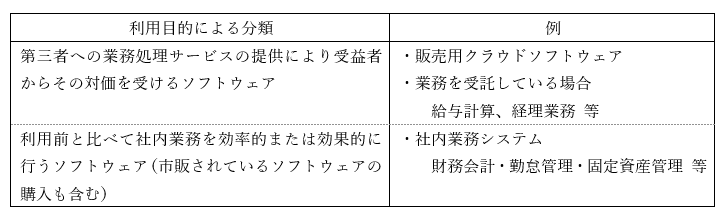

資産計上される自社利用のソフトウェアは、利用目的により次のように分類されます。(実務指針11項)

自社利用のソフトウェアに係る資産計上の開始時点は、将来の収益獲得又は費用削減が確実であると認められる状況になった時点であり、そのことを立証できる証憑に基づいて決定することになります。

そのような証憑としては、例えば、ソフトウェアの制作予算が承認された社内稟議書、ソフトウェアの制作原価を集計するための制作番号を記入した管理台帳等が考えられます。(実務指針12項)

(2) 税務会計の取扱い

税務会計上、自社利用ソフトウェアは原則として無形固定資産として計上します。そして、将来の収益獲得又は費用削減が明らかに見込まれない場合のみ、研究開発費として費用計上します。

また、ソフトウェアの原状回復や機能維持に係る支出については修繕費として費用処理し、新たな機能の追加や機能の向上のための支出はソフトウェアとして固定資産に計上します。

税務上の取得価額は、「自己の製作に係るソフトウェアの取得価額等(法人税基本通達7-3-15の2)」において、「当該ソフトウェアの製作のために要した原材料費、労務費及び経費の額並びに当該ソフトウェアを事業の用に供するために直接要した費用の額の合計額」とされています。また、(注1)に「他の者から購入したソフトウェアについて、そのソフトウェアの導入に当たって必要とされる設定作業及び自社の仕様に合わせるために行う付随的な修正作業等の費用の額は、当該ソフトウェアの取得価額に算入する」となっています。

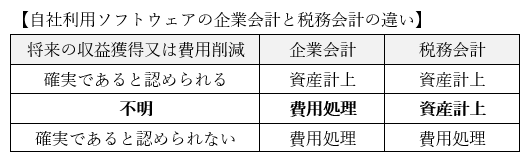

企業会計と税務会計における資産計上と費用処理の違いは、「将来の収益獲得又は費用削減」が「不明な場合」であり、下表のようになります。すなわち、企業会計では、将来の収益獲得または費用削減が確実となった段階で資産(ソフトウェア)として認識し、その段階までの費用を「研究開発費」として扱い、一方で税務会計では、将来の収益獲得または費用削減が確実であると認められないと判断できる場合以外は、試験研究費の額を資産として認識します。

2.自社利用目的のソフトウェアの減価償却の方法

(1) 企業会計の減価償却

企業会計においては、定額法による減価償却方法が合理的とされ、耐用年数は利用可能期間によるべきであるものの、原則として5年以内とし、5年を超える場合は合理的な根拠が必要です。

また、利用可能期間については適宜見直しを行うこととなっています。(実務指針21項)

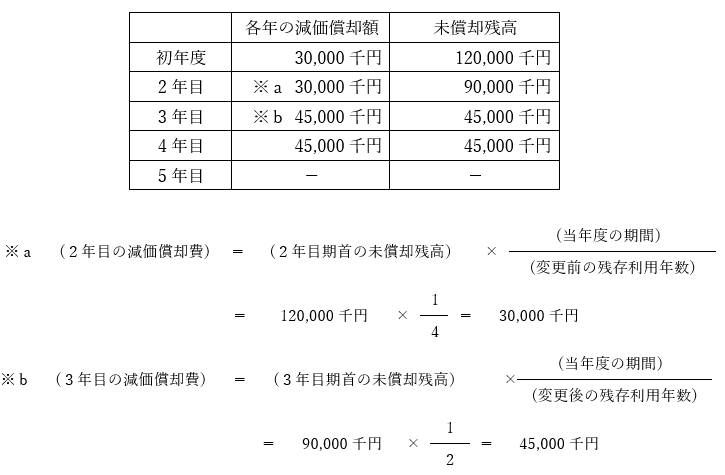

<計算例>

前提条件

- ① 取得価額:150,000千円

- ② 取得時における利用可能期間:5年

- ③ 償却方法は定額法とする

- ④ 2年経過した時点で利用可能期間の見直しを行ったところ、残存利用可能期間は2年となった。(利用可能期間は4年)

(2) 税務会計の減価償却

税務会計における自社利用のソフトウェアの減価償却は耐用年数5年の定額法が適用されます。

また、企業会計上、利用可能期間が5年より短いと判断して減価償却計算を行った場合、決算申告において別表で調整することが必要となります。

この連載の記事

-

2026.02.02

第5回(最終回) ソフトウェアと循環取引

-

2025.11.17

第4回 ソフトウェアの導入費用の取扱い

-

2025.10.06

第3回 自社利用のソフトウェアの定義と会計処理等(企業会計と税務会計の違い)

-

2025.09.08

第2回 市場販売目的のソフトウェアの定義と会計処理等(企業会計と税務会計の違い)

-

2025.08.25

第1回 研究開発費の定義とその会計処理(企業会計と税務会計の違い)

プロフィール

税理士・公認会計士 足立 直之(あだち なおゆき)

TKC全国会 中堅・大企業支援研究会会員

- 略歴

- Big4系の監査法人で財務諸表監査、内部統制監査に携わり、IT統制を含めた内部統体制の構築支援、連結会計システムの導入コンサルティングを実施。その後、グローバル企業に出向し、公認会計士監査の監査対象の重要性から外れる国内外の子会社の会計監査を実施。現在は、税務業務、法定監査、会計コンサルティングに携わる。

- ホームページURL

- デルソーレ税理士法人 三鷹支店

免責事項

- 当コラムは、コラム執筆時点で公となっている情報に基づいて作成しています。

- 当コラムには執筆者の私見も含まれており、完全性・正確性・相当性等について、執筆者、株式会社TKC、TKC全国会は一切の責任を負いません。また、利用者が被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。

- 当コラムに掲載されている内容や画像などの無断転載を禁止します。