2025年4月号Vol.138

【事例1】共同利用型モデルとして標準化に挑む

システム標準化 > 埼玉県美里町

総合政策課まち創生係 係長 中兼雅彦 氏 / 主事 酒井泰紀 氏

- 住所

- 埼玉県児玉郡美里町大字木部323番地1

- 電話

- 0495-76-1111

- 面積

- 33.41平方キロメートル

- 人口

- 10,672人(2025年3月1日現在)

──美里町では、先行してシステム標準化に取り組まれてきました。これまでの経緯を教えてください。

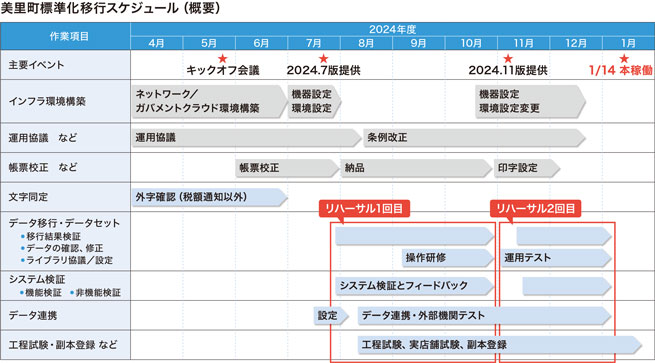

中兼 美里町は、「埼玉県町村情報システム共同化推進協議会」(県内21団体/会長:美里町、副会長:川島町)に参加し、共同で自治体クラウドの利用やDX推進へ取り組んでいます。また、2021年にはデジタル庁の「ガバメントクラウド先行事業」に採択され、川島町とともに移行検証に取り組みました。そして22年10月に現行システム(17業務)をガバメントクラウドに移行し、今年1月には標準準拠システムへの切り替えを完了しました。

酒井 先行事業に参加した経緯は、「やらなければならないのであれば、いち早く取り組むことがメリットになる」という判断があったことによります。共同利用団体としての知見や意見を伝えることで、システム標準化・ガバメントクラウド移行事業に協力するとともに、課題の早期発見や円滑な解決にもつながります。また、その成果は、協議会のメンバーや全国の共同利用団体の〝モデルケース〟として役立ててもらえると思います。

草の根でひろげた協力の輪

──どのように推進したのでしょうか。

酒井 プロジェクト全体の進捗管理などは、総合政策課が行いました。また、業務ごとのワーキンググループを設置して、各部署から選出された移行担当者とともにデータ検証や出力帳票の確認などを進めました。移行にあたって特別な組織は設置しませんでしたが、その分、総合政策課を核として各部署や職員が密に連携し、柔軟な対応ができたと考えています。

とはいえ、最初から順調に動き出したわけではありません。最も苦労したのは職員への理解浸透です。標準化を〝自分事〟と捉えてもらうには、まずは関心を持ってもらうことが大切です。そこで庁内各所の特に情報リテラシーが高い職員たちに声をかけて、彼らを軸とした 〝草の根活動〟で職員一人一人の理解を深めていきました。

中兼 実作業では、各部署の理解・協力も不可欠です。小規模団体では一人の職員が複数業務を兼務するケースが多く、その場合、一人で複数のシステムを検証しなければなりません。特に窓口を担当する部署では、標準化による業務上の影響が大きい一方で、職員はまとまった時間をとりづらいという実情があります。

そこで、各部署の責任者に「なぜやるのか。それによってどうなるのか」など作業の重要度や緊急度を説明し、本来業務への影響を最小限としながら業務の優先順位を上げてもらうよう努めました。

酒井 検証に取り組む職員とのコミュニケーションでは、こちらの都合を優先するのではなく、相手の状況を考慮した情報提供・作業調整を心掛けました。また、検証に携わる職員の心理的負担を軽くするために、標準化とは直接関係しない職員の手も借りて一緒に説明を聞いてもらったり、差異分析では個人の業務経験や知識をもとに職員同士であれこれと話し合ったりもしました。

中兼係長(写真右)と酒井主事(左)

円滑に進めるポイント

──標準準拠システムとなって、業務上の変化はありましたか。

中兼 これまで一つの画面で確認できていたものが別画面になったなどUI面での変化はありますが、いまのところ大きな混乱もなく利用できています。ただ、美里町ではたまたま業務に大きく影響しなかっただけで、規模が大きい団体でも同じとは限りません。

──25年度は、多くの市区町村で本格的な移行作業が始まります。うまく乗り切るためのポイントは何でしょうか。

酒井 第一に、業務がどう変わるのか十分に理解してもらうことです。これまで当たり前のようにシステムを使ってきたため、職員には「この機能がなくなることで業務がどう変わるのか」なかなかイメージしづらい。現行システムとの機能面の違いを説明しても、「それでどうすればいいの?」という反応が返ってくることもあります。

その点、差異分析では「これができなくなる」「これは新しい機能」など、職員が確認すべき事項に優先順位をつける工夫も必要かなと考えています。特に、「なくなる機能」の確認は必須です。また、帳票類の様式変更も早めに情報共有しておくことが肝要でしょう。

中兼 職員に情報を共有し、納得して動いてもらうには一定の〝腑に落ちる〟時間が必要です。そうした工夫の一例として、今回、システム検証用に専用スペースを確保しました。期間は約3カ月です。これにより業務の合間を使って、多くの職員が標準準拠システムの機能を確認できました。

作業を円滑に進める上では、「トップの理解」と「推進体制の早期構築」も重要です。美里町の場合、町長のリーダシップの下、トップダウン型で取り組みましたが、トップの理解は職員の意識向上の点でも大きく影響するでしょう。

また、今回の移行作業自体は草の根活動で地道に進めましたが、これから移行に取り組む団体では、やはり推進チームをきちんと組織した方がやりやすいのかなと考えています。

プロジェクトの要は信頼関係

──今後のご計画などについてはいかがでしょうか。

酒井 標準化/ガバメントクラウド移行により、これまでクラウドを共同利用してきた埼玉県町村情報システム共同化協議会内では、運用コストの負担増が指摘されています。その点では「マルチテナント方式」を採用した団体として、今後、利用団体が増えることで〝割り勘効果〟によるコスト削減が一段と進むと期待しています。

また、中長期の視点では、標準化により、システム構築や運用にかかる負荷が低減され、よりセキュアな環境で、新たなサービスを迅速かつ全国一斉に展開できる──など、自治体として〝あるべき姿〟に近づいていくのでしょう。いまはそのための過渡期だと感じています。

その意味では「標準準拠システムに移行して終わり」ではなく、継続して〝よりよいもの〟を探求することが重要で、TKCともぜひ互いに切磋琢磨しながら取り組んでいきたいと考えています。

中兼 小規模団体では〝一人情シス〟のケースもありますが、標準化のような大きなプロジェクトでは、組織内の関係者が協力し合える環境の整備が必要不可欠です。

美里町がスムーズに標準準拠システムに移行できた最大の要因は、各部署との協力体制にあると思います。そのベースには信頼関係があり、その構築は一朝一夕にはできません。

標準化対応は単なる基幹業務システムの更改ではなく、業務プロセスを再設計して業務改革を実現する最大の機会です。

自治体DXの推進では一定の環境が整いました。最終目標は、これらを活用して住民にメリットを還元していくことです。25年度以降は、そのための人材育成に注力していきたいと考えています。

掲載:『新風』2025年4月号