2025年4月号Vol.138

【特集】標準化、その先にあるもの──先進事例に見る成功の秘訣と今後の展望

標準準拠システム/ガバメントクラウド移行への社会的関心が高まる中で実務を担う現場には多くの不安がある。そこで先行して移行した2団体の担当者にさまざまな“壁”をいかに乗り越えどうやって移行を成功させたのか──を聞く。

標準準拠システムへの移行期限まで残り1年となった。改めて〈なぜ標準化に取り組むのか〉を考えると、その起点は2040年問題にある。『自治体戦略2040構想研究会第二次報告』(18年7月)で、半数の職員数でも担うべき機能が発揮されるスマート自治体に転換するため、取り組むべきことの一つに「自治体行政の標準化・共通化」が掲げられたのだ。

その意義について、『地方公共団体情報システム標準化基本方針』では、〈システムを個別に開発することによる人的・財政的負担を軽減し、地域の実情に即した住民サービスの向上に注力できるようにするとともに、新たなサービスの迅速な展開を可能とする〉ことを目指すとしている。また目標の筆頭には、「地方公共団体におけるデジタル基盤の整備」を掲げる。つまり、標準化とは2040年問題を見据え、業務のあり方の見直しやデジタル化を進める〝最初の一歩〟にほかならない。

「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」(21年9月1日施行)で、全国の自治体に対して20の基幹業務システムを標準準拠システムへ移行することを義務付けた。なお、昨年末に基本方針が改定され、〈特定移行支援システムについては30年度末までの移行実現を目指す〉こととなったが、25年度末を移行期限とする原則は変わっていない。

先進団体の取り組み

TKCでは、移行期限までに現行システムを利用する163団体について標準準拠システム/ガバメントクラウド移行を進める計画である。先行団体として、このほど埼玉県美里町と栃木県真岡市での移行が完了した。

美里町は、22年10月に現行システムをガバメントクラウドに移行(リフト)し、今年1月に標準システムに切り替える(シフト)という二段階で移行を行ったケースだ。一方、真岡市では24年12月に一挙にシフト/リフトしたケースである。現時点では、いずれも大きな問題もなく運用されている。

2団体には、全国から問い合わせが寄せられているそうだ。他団体にとって特に関心が高いのが、「どのように進めたか」である(詳しくは4ページ以降の事例記事をご覧いただきたい)。

小規模団体の場合、職員数が少なく一人の職員が複数業務を兼務する例も多い。この点、美里町は小規模団体ならではの特性をプラスとし、〝草の根活動〟で柔軟対応したケースだ。一方、真岡市では全庁的な推進体制を組織して計画的に作業を進めた。

いずれにも共通するのが、強固な協力体制をとるために、各課や職員とのコミュニケーションにさまざまな工夫を凝らしていることだ。また、職員が新しい業務環境に慣れる時間を確保していることにも注目したい。これにより、職員の 〝心理的負担感〟が緩和され、移行後のスムーズな運用にもつながっているといえる。

新たな局面をひらく契機に

市区町村にとって、もう一つ気になるのが「運用コスト」の問題であろう。

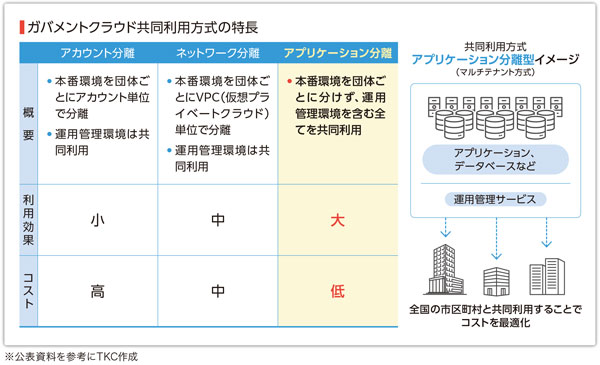

国は、標準化/ガバメントクラウド移行で〈2018年度比で3割削減〉との目標を掲げている。だが現状を見る限り、達成にはもうしばらく時間がかかりそうだ。特にクラウドサービスを共同利用してきた市区町村の負担増が顕著で、削減に向けた一層の努力が求められている。その一つの手段として、TKCでは「共同利用方式/アプリケーション分離」(マルチテナント方式)を採用し、それぞれの団体にかかるクラウド基盤利用料の低減を目指している。アプリケーションやデータベースなどのクラウド環境を一つの団体で占有する単独利用方式と比べて、複数団体でリソースを共同利用するマルチテナント方式は大きなコスト按分効果が期待できる(図表)。

さて、美里町と真岡市はともに「標準化はゴールではない」と語る。この点、TKCでは以前から〈システム標準化〉と〈行政手続きデジタル化〉〈内部事務デジタル化〉を一体で進める「スマート行政DX」を提案してきた。標準化は住民の利便性向上に直接影響するものではないが、新たなデジタル基盤の整備は市区町村にとって〝新たな局面を切りひらく好機〟になることは間違いない。

標準化は未来への通過点に過ぎない。「今後も継続して、よりよいものを探求する」(美里町)、「最新のデジタル基盤と標準化のメリットを最大限に活用し、市民サービスの拡充を目指す」(真岡市)と、すでに2団体は標準化の〝その先〟を見据えて動き始めているのである。

掲載:『新風』2025年4月号