2025年7月号Vol.139

【事例2】窓口改革、最終目標は〝ブライダルサロン〟化

窓口DX > 東京都狛江市

企画財政部 未来戦略室長 杉田 剛 氏 / 市民生活部 市民課戸籍係主任 小澤正裕 氏

- 住所

- 東京都狛江市和泉本町一丁目1番5号

- 電話

- 03-3430-1111

- 面積

- 6.39平方キロメートル

- 人口

- 82,169人(2025年5月1日現在)

──書かない窓口を導入した背景は。

杉田 市民課では、これまでも腰を落ち着けて相談できるようハイカウンターからローカウンターへの転換、発券機による待ち時間の見える化──など、常に市民サービス向上の観点から窓口改革を続けてきました。このうち申請手続きに着目したのが「書かない窓口」で、以前から先進団体への視察を行うなど検討をしていました。

そんな折、平林浩一副市長から市民課のDX戦略目標として「ブライダルサロン」の構想が掲げられました。ブライダルサロンでは、テーブルでお客さまを迎え、式場や衣装、引き出物の選定、招待状の印刷・送付など、結婚式に関する全ての相談がワンストップで行えます。市民課の窓口サービスもこれを目指そうというものです。

DXで、〈行かない=証明書発行はコンビニで〉〈書かない=記載台の廃止、タブレットの配置〉〈待たせない=完全予約制〉を実現し、市民一人ひとりに丁寧に対応する快適な空間を創っていく──その未来像を実現するための第一歩として、書かない窓口を導入することになりました。

カギは、職員の巻き込みにあり

──「かんたん窓口システム」を採用した理由は何だったのでしょうか。

杉田 各社の製品を比べると、職員目線で作られたシステムが多い中で、「かんたん窓口システム」はもともと市民が操作することを想定して作られていました。そのため、セルフサービス方式での活用を想定した場合でも市民が直感的に操作できそうだなと感じました。

また、市民課以外にもいろいろな手続きに利用できる汎用性も評価できました。ブライダルサロンのようなワンストップ窓口を実現するには、申請書を〝書かない〟だけではなく、基幹システムとの連携も必要です。そうした次の展開への広がりが期待できそうだと考え、かんたん窓口システムの採用を決め、2024年12月に運用を開始しました。

──導入を円滑に進めるため、どのようなことに取り組まれたのでしょうか。

杉田 システムは、あくまでもツールです。そもそも「窓口をどうしていきたいか」という目的がないままシステムを導入しても、十分な成果を得ることはできません。そこで、現状の窓口サービスのあり方や仕組みから徹底して見直すことに取り組みました。

また、書かない窓口を市民課だけの取り組みとせず、段階的に他部署にも利用を広げていきたいと考え、組織横断でプロジェクトチームを設置しました。とはいえ、当初は市民課と他部署とでは取り組み意識に温度差があり、そのままでは横展開が難しい状況でした。そこで、書かない窓口の活用イメージを知ってもらおうと、全庁を対象にシステムデモを実施しました。

さらに市民課主体のためシステム導入をどう進めていけばいいか不安もありましたが、これについては、東京都デジタルサービス局と一般財団法人GovTech東京*の支援を受けることで乗り切りました。情報システム部門や企画部門など庁内の協力に加えて、外部機関の伴走支援も得られたことで、今回のプロジェクトをスムーズに進めることができたと考えています。

小澤 目指すべき窓口のあり方を整理するには、現状のサービスの課題や改善点を発見することが重要です。そこで利用者のニーズや利用状況、現場の業務を詳細に把握・分析することを狙い、24年7月に各課職員が参加した窓口体験調査を実施しました。具体的には、ペルソナに2組の「転入してきた子育て世帯」を想定し、市民課から学校教育課、子ども若者政策課の順に一連の転入手続きの流れを体験しました。

いざ自分たちで体験してみると、何種類もの申請書に氏名や住所、生年月日、連絡先を何度も記入しなければならず、手続きに1時間半から2時間かかる。頭では分かっていたことですが、市民にとっていかに負担となっているか、あらためて実感しました。その結果、滞在時間の削減や記入手続きの簡素化に向けた改善策を考えようという意識が広がり、より多くの職員を巻き込むことにつながりました。

──効果的な成果を得るには、ペルソナ設定で人物像の可視化がポイントになります。

小澤 以前から書かない窓口を検討していたため窓口体験調査の実施は想定しており、ペルソナも容易に設定できました。また、本物に似せたマイナンバーカードや転出証明書、印鑑登録証なども事前に用意し、擬似的に利用してなるべく実際のサービスに近い形で体験できる工夫もしました。

調査後には、プロジェクトメンバーと課題の分析・解決策を検討しました。申請手続きにかかる時間を減らすには、われわれの作業工程を減らすしかありません。そこで洗い出された課題を、①すぐに取り組めること、②1~2年以内に取り組むこと、③中長期で取り組むこと──に分類し、見える化しました。

実は、以前から申請書の見直し・統一を考えていたのですが、これも書かない窓口の運用開始に合わせて実現できました。

資料提供:狛江市

目指すのは市民も職員も〝楽〟に

──システムの活用効果はいかがですか。

杉田 一番の効果は「サービスの平準化」です。これまでは、職員によって聞き方が異なり、聞き間違いや確認漏れなどによるサービスの偏りも見られました。いまでは、職員が持つスキルに関係なく、システムの質問項目に沿ってヒアリングしていくだけで、誰でも市民に必要な案内を行うことができるようになりました。

当初、窓口業務を担っている委託職員には「システム導入で負担が増すのでは」という不安もあったようですが、何の問題もなくスムーズに運用できています。

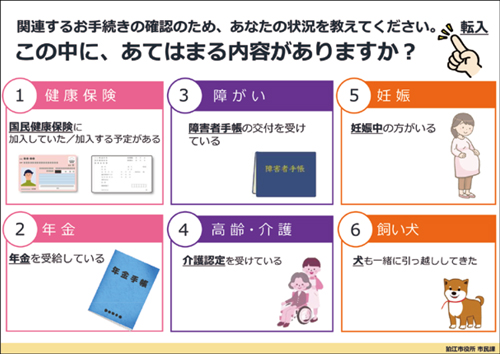

小澤 導入過程では、さまざまなサービス改善の〝気付き〟を得ることができました。その一つが、窓口を訪れた市民にヒアリングする際の補助ツールとして「説明用シート」を用意したことです。カウンターに置かれたシートを指差しながら、市民にヒアリングすることで、聞き間違いや確認漏れを防ぐことにもつながっています。

また、市民課は2階にありますが、初めて市役所を訪れた人に「3階の●●課に行ってください」と案内しても分かりません。そこで、手続きが複数の部署にまたがる場合は、市民課で案内図を渡すようサービス改善を図りました。そうした工夫が生まれたことも、相乗効果だと考えています。

──ここまで順調に取り組みを進めてこられた秘訣は、何だとお考えでしょうか。

杉田 「戦略目標はブライダルサロン」と言われた時には、発想が飛躍し過ぎていて正直驚きました(笑)。試行錯誤しながらもここまで大胆に取り組めたのは、やはりトップの後押しが大きかったと感じています。仕事でも事業でも、何かをスタートするには「なぜ、それをやるのか」明確な目的を持つことが重要です。その意味では、より多くの職員を巻き込み、同じ目的に向けて、みんなが〝自分事〟として考えたことも、大きな成功要因として挙げられるのではないでしょうか。

取り組みの過程で、市民視点からさまざまなサービス改善の気付きが生まれた

(図はヒアリング時の補助ツール・説明用シート)

──今後の計画を教えてください。

杉田 「書かない窓口については、市民課での効果検証や課題把握・改善に取り組みます。また、福祉部門など他部署への横展開を進めていきたいと考えています。

さらに、『狛江市DX戦略』では目的別に①庁内のDX、②行政サービスのDX、③地域社会のDX、の三つの柱を掲げています。このうち行政サービスのDXでは「モバイル市役所」の実現を目指しており、市民課に限らず、市役所に来なくても手続きが完結できる環境整備に努めます。

今後、職員数が減っていく中で、行政サービスをどう維持するのか。社会環境の転換の中で、窓口サービスも変革が求められています。最終目標は市民も職員も楽になることです。実現までの過程は大変ですが、それを乗り切れば絶対に楽になる。その点では、標準化移行に基幹システムとフロントとの連携によるバックヤード改革も視野に入れています。

いま、職員たちは時間も気持ちも余裕のないまま目の前の作業に追われている状況で、その解消のためにも「業務改善・働き方改革」が喫緊の課題です。職員が本当に楽だと感じられるよう、これからも前向きに業務や行政サービスの変革に挑戦し続けたいと考えています。

*東京都と都内62区市町村のDX推進を支援する都の外郭団体

左から杉田室長、小澤主任(撮影場所:小池邦夫ギャラリー)

掲載:『新風』2025年7月号