2025年7月号Vol.139

【事例1】次の100年へ、窓口4課主体でサービス大改革

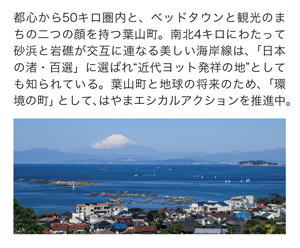

窓口DX > 神奈川県葉山町

福祉部 子ども育成課課長 内藤丈裕 氏 / 主事 沼尻康志 氏 / 町民健康課主任 田中優輔 氏

主事 中 泰斗 氏 / 税務課主事 辻 多恵 氏 / 福祉課主事 川島瑛里 氏

- 住所

- 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地

- 電話

- 046-876-1111

- 面積

- 17.04平方キロメートル

- 人口

- 31,680人(2025年5月1日現在)

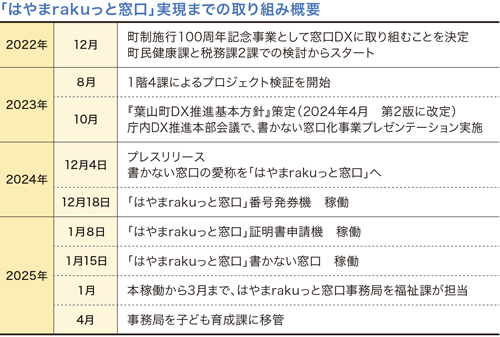

──町制施行100周年を記念して、窓口サービスを大幅にリニューアルされました。

内藤 葉山町では、2024年12月から、4課(町民健康課、福祉課、税務課、子ども育成課)を対象に『はやまrakuっと窓口』(番号発券機、証明書申請機、書かない窓口の愛称)のサービスをスタートしました。これに伴い、1階フロアから記載台を撤去して、新たに総合窓口を設置しました。書かない窓口は、現在約130の申請・手続きに対応しており、26年度末までに220へ増やす計画です。

書かない窓口は22年から協議を続けてきました。その後、記念事業の一環としての実施が決まり、導入に向けて本格検討を開始しました。先進団体への視察や実証実験などを経て、システムや運用面を検証した結果、最終的に「かんたん窓口システム」を採用しました。決め手となったのは、将来を見据えた基幹システムとの連携です。

住民の利便性向上や職員の業務効率化へ、デジタル技術を活用して、どう取り組むのか……。それを考え、実現していくのは、4課の若手職員で組織する「推進チーム」です。町長や幹部職員で構成される「推進本部」へのプレゼンも、彼らが担当しました。チームの運営を担う事務局も4課が毎年交代で務めています。

組織の枠を超え、業務改善を模索

──事務局を持ち回りとした狙いは。

内藤 こうした取り組みは、全国的にも珍しいかと思います。自治体の場合、部署ごとに業務が分かれ、同世代の他部署職員と一緒に仕事をすることはあまりありません。そこで、組織の枠を超えた協力・連携を通じて、窓口DXを〝自分事〟として捉える職員を増やすことを狙ったものです。これにより、人事異動などによる窓口DX推進の停滞を防ぐ効果も期待できると考えています。

田中 今年度の事務局は子ども育成課が務めています。実際、窓口DXの推進を機に職員同士のチームワークは強まりました。

書かない窓口といっても、福祉課や子ども育成課ではさまざまな手続きに来る方が多いのに対し、町民健康課や税務課では証明書の交付に来る方が多いなど、課によって求めるものが異なります。自分たちがやっていることを共有し、他の部署から「こうしてはどうか」と意見をもらえるのは、こういう機会がなければできませんでした。

中 職員全体で、窓口DXの実現に向けて若い職員に経験を積ませようという雰囲気が強くあり、課長同士も打ち合せしてくれて、チャレンジがしやすい環境でした。

──活用効果や評価はいかがでしょうか。

「はやまrakuっと窓口」では、書かない窓口のほか証明書申請機(写真)も設置された

沼尻 子ども育成課では、これまで子ども一人ひとりの申請書を記入する必要がありました。いまでは職員が聞き取りながらシステムに入力し、最後に内容を確認して間違いがなければ電子サインをもらう仕組みのため、町民が申請書の記載で迷うこともなく、申請手続きにかかる負担軽減につながっていると思います。一方、職員にとっても必要な情報を確認しながら処理できるため、ミスの軽減などにつながりました。

田中 転入手続きの場合、マイナンバーカードから情報を読み取れるため、家族が多い方ほど楽になりました。また、想像以上に利用されているのが、「証明書申請機」(かんたん窓口システムの証明書発行機能)です。コンビニ交付サービスと同じく、マイナンバーカードで住民票などの交付申請が手軽に行え、町民・職員双方にメリットがあります。

川島 福祉課の場合、窓口に訪れるのは高齢者や障がいのある方が多く、〈申請書に記入する〉ことが困難なケースもあります。書かない窓口で、そんな苦労が少しでも解消されたらうれしいですね。また、職員が入力した内容を最後に一緒に確認することで、ダブルチェックにもつながっています。

辻 実際、税務課に来庁された方からは、「新しいサービスで、申請が楽になった」という声を多くいただいています。

町民視点でサービスを相互評価

──システム導入前には、ロールプレイングも複数回実施されました。その効果は。

田中 ロールプレイングでは町民役と職員役に分かれ、お客さまの視点から、それぞれの部署の書かない窓口の運用状況を確認しました。実際の運用を想定して、いろいろな利用パターンも用意しました。体験を重ねるたびに多くの気付きがあり、それらをシステム設定や運用フローの見直しにつなげました。システム本稼働後も気付いた点があれば改善を続けています。

──具体的に、どんな課題がありますか。

辻 他の職員から教えてもらって、初めて「こんな使い方もできる」と知るなど、まだ十分にシステムを使いこなせていないなというのが実感です。

現在、税務課は3人の若手職員で対応しています。窓口に立つことも多く、互いの知識・スキルを共有し切磋琢磨し合いながら、よりスムーズで効率的なサービスの提供につなげていきたいですね。

沼尻 民間企業では、顧客視点で商品やサービスを評価・改善するのは当たり前のことです。行政サービスもそうあるべきで、町民から「いいね!」と評価してもらうには、町民が手続きする際の窓口でかかる時間と負担を減らすという、町民目線の取り組みと評価が大切です。

rakuっと窓口により、窓口での申請手続きはこれまでよりも便利になりました。次は、「行かない窓口」です。子ども子育て関連の手続きでは、子ども連れの方に加え、育児の合間や仕事を休んで来庁される方も多く、〈家にいながら申請ができる〉のが理想でしょう。今後は、その方法も模索していきたいと考えています。

川島 行かない窓口は、高齢者や障がいのある方にとっても有効なサービスだと思います。一方で、じっくり相談したいから窓口にいらっしゃる方もいます。そうした〈利用者ニーズに沿った窓口〉を実現するためにも、DXで〈職員の時間を生み出す〉ことに引き続き取り組んでいきたいですね。

辻 来庁者には外国籍の方もいらっしゃいます。日本語を話せない方の場合、どうしても会話ができる職員に頼ってしまうことになり、サービス平準化の観点からも早急な改善が必要だと考えています。この点、現時点では番号発券機は多言語対応ですが、書かない窓口は日本語の申請書のみ登録しています。外国語の申請書登録を今後は検討していきたいです。

田中 行かない窓口については、先進事例を参考に研究を進めます。並行して証明書のオンライン申請なども検討したいと考えています。また、書かない窓口の導入により、記載台で申請書に記入する時間がなくなった分、繁忙期には窓口の順番待ちが長くなるという課題もあります。これは町民にも職員にも心理的なストレスです。そのため住民自身がタブレットを操作するセルフサービス方式の導入も含めて、対応策を検討しなければと考えています。

──今後の展望はいかがでしょうか。

内藤 いまはまだ窓口DXの立ち上げ期であり、即効性のある効果は期待できません。デジタル技術を積極的に活用して〈町民がいつでも・どこからでも行政サービスが受けられる環境〉を整備するのと同時に、町民への周知も重要です。「申請・手続きにはマイナンバーカードを持参する」、「証明書交付はコンビニで」といったことが日常となる中で、より高い効果が得られるようになっていくだろうと期待しています。

田中 『葉山町DX推進基本方針』では、〈住民サービスの維持・利便性の向上〉として「フロントヤード改革」の推進も視野に入れています。今後も4課で協力しながら窓口DXを進め、限られた職員で持続可能で質の高いサービスの実現に努めていきたいと考えています。

内藤課長(中央上段)と、推進チームの皆さん(左から、沼尻氏、川島氏、中氏、辻氏、田中氏)

掲載:『新風』2025年7月号