事務所経営

関与先のために職員と生産性向上に取り組み、「進化・成長・拡大」する事務所を目指す

- 目次

-

宮下直樹会員(TKC北海道会札幌東支部)◎1979年9月旭川市生まれ◎TKC入会:2011年

札幌市にある宮下直樹税理士事務所(TKC北海道会札幌東支部)では、FX2クラウドで証憑保存機能、銀行信販データ受信機能等を活用した「TKC方式の自動化」を積極的に進め、顕著な事例では仕訳の手入力が月間2500枚から10枚に、入力時間が70時間から15時間に減少した関与先もあったという。月次巡回監査における証憑突合や残高確認の時間は約3分の1に短縮された。そこで、宮下直樹所長と巡回監査士の上家俊也氏、土橋麻衣子氏に業務効率化による生産性向上を実現したポイントを伺った。

初めて採用した職員が3カ月で退職事務所の内部体制整備に着手する

──本年7月に開業から15年目に入った宮下直樹税理士事務所ですが、所長のご経歴や事務所の概要を伺えますか。

宮下 当事務所は2011年7月に独立開業しました。私は高校卒業後、専門知識を身に付けたいという理由で、大原簿記専門学校札幌校に入りました。当時は、税理士が何をする職業かは分かっておらず、税理士試験の税法科目を勉強して初めて税理士の仕事が理解でき、資格取得に一層励むようになりました。

卒業後は同校で税理士講座の講師を務めながら税理士試験に挑戦し、2002年に合格しました。2005年に大原学園を退職し、公認会計士事務所に就職。2011年に独立開業しました。振り返ると人のご縁に恵まれていると感じます。人生の節目に先輩方や仲間の導きがあり、充実した税理士人生を送ってこれたことに感謝しています。

事務所の概要ですが、職員は私を除いて11名です。ゼロから開業したので、総務担当者を除いて今年46歳の私が一番年上で、20代と30代の職員が多いです。会計事務所の勤務経験者が少ないため、職員の育成に力を入れています。現在8名いる巡回監査担当者のうち、税理士試験4科目合格者が1名、1科目合格者も1名、科目合格者と重複はしますが、巡回監査士は3名、巡回監査士補も4名います。本日同席の上家と土橋は巡回監査士です。

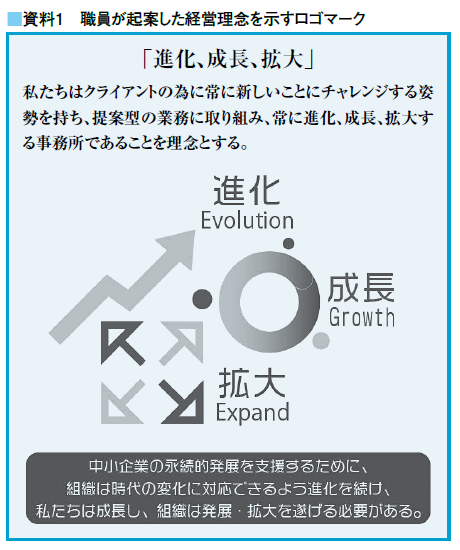

ちなみに経営理念は「進化、成長、拡大──私たちはクライアントの為に常に新しいことにチャレンジする姿勢を持ち、提案型の業務に取り組み、常に進化、成長、拡大する事務所であること」です(資料1)。

──TKC入会のきっかけは何ですか。

宮下 それも仲間の影響が大きいです。大原簿記専門学校で講師を務めていたときから、定期的に勉強会や懇親会で集まっている仲間がいます。その皆さんが次々と税理士として独立していき、気がつけば周りがTKC会員でした(笑)。当時、私が勤めていた公認会計士事務所はTKC会員ではなかったので、TKCシステムがどんなものかは全く知らない状態で入会しました。

──TKCシステムでやっていこうと決められたきっかけはありましたか。

宮下 開業当時、3年で関与先100件まで拡大することを目標にして、記帳代行でも何でも引き受けていました。3年目に50件を超え、自分ひとりでは手が回らなくなり、初めて職員を1名採用しました。しかし、忙しくて教育する時間が全くなく、3カ月で退職させてしまいました。彼女のことは今でも申し訳ないと思っています。この出来事がきっかけで、複数スタッフの同時採用や業務の効率を上げるためのシステムの統一、研修会の活用等の所内体制整備に取り掛かり、TKCシステムへの一本化を進めました。

──移行は円滑に進みましたか。

宮下 5年目くらいまでは、他社システム利用や記帳代行のお客さまが残っていました。移行を進めようとすると、職員やお客さまから「他社システムの方がよい」という声をたびたびいただきました。

それで、私が「なぜTKCシステムに拘るのか」を職員に理解し、共感してもらうために、『TKC会計人の行動基準書』にあるTKC全国会の結成目的と、TKC全国会が掲げる六つの事業目的を引用して、事務所が目指すべき目標とTKC全国会の結成目的が合致していることを説きました。

私が恵まれていたのはTKC入会直後から北海道会で委員会等のお役目をいただいたことです。会務を通じて道内だけでなく全国で活躍している会員先生方と交流することができ、TKCの王道を歩めば、会計事務所の差別化につながり、中小企業の永続的発展に寄与できることを確信しました。

精度の高い月次決算ができるよう経理業務の効率化を図る

──先日、札幌国税局による宮下先生の事務所見学会が開催され、宮下所長がTKC会員事務所と関与先のDXへの取り組みを説明し、職員の皆さんがデジタルシームレス実践によるシステム活用事例を発表されたそうですね。

宮下 今回事例紹介したお客さまは、土橋が担当する関与先で、上司の上家と二人で改善に取り組みました。

──関与先の改善前の状況をお聞かせください。

上家 お客さまは複数店舗を展開する小売業で、従業員さんは十数名です。社長の奥様が一人で経理を担当しており、月間2500枚の仕訳の手入力に70時間を費やしていました。

土橋 初めての月次巡回監査では、私と上家の二人で朝の10時から22時までかかりました。社長も前夜から準備していたためとても疲弊していました。

上家 社長は数字が好きな方で、本当は自社の業績をタイムリーに把握したいという希望をお持ちでした。でも経理担当は奥様一人のため、日々の仕訳入力だけで手一杯で、まずその点を改善したいとのことでした。

宮下直樹会員(中央)をはさんで左巡回監査士上家俊也氏、右巡回監査士土橋麻衣子氏

FX2クラウドとデータ連携機能で仕訳の手入力が2500枚から10枚に

──どのような手順で改善していったのですか。

土橋 まず、精度の高い月次決算ができるよう会計方法を発生主義で徹底するようお願いしました。次に、仕訳入力の負担を減らすためにFX2クラウドを導入し、仕訳入力の自動化に着手しました。

まず売上データは、各店舗でタブレット型POSレジ「スマレジ」を利用していたので、FX2クラウドとデータ連携させました。これにより店舗別売上の把握も容易になりました。次に10口座ほどある預金取引とクレジットカードの支払明細を「銀行信販データ受信機能」(FinTechサービス)で受信し、仕訳を自動化しました。

上家 毎月発生する立替精算の領収書等が150枚ほどあり、処理に困っていました。複数ある店舗の従業員から領収書を回収するだけでも大変で、時間が経ってから提出されることや、誰が何の目的で支払ったのかが記入されていないことも多く、店長や本人への確認にとても時間がかかっているとのことでした。

そこで、従業員さんのスマートフォンに「スマホで経費」を登録し、ご自身で領収書等の証憑を撮影し、購入目的を入力して送信してもらうようにしました。撮影した証憑はリアルタイムに「証憑保存機能」に保存され、FX2クラウドとのデータ連携により、仕訳入力の手間が解消できました。

土橋 「証憑保存機能」は、インボイス制度や電子帳簿保存法対応に欠かせないもので、電子メールで受領した請求書や領収書、ECサイトで購入した物品の請求書や領収書等の保存漏れを解消しました。仕訳計上の際に、請求書や領収書を探すことが無くなりました。読み込んだ証憑はFX2クラウドに簡単に仕訳計上でき、証憑と仕訳は紐付けされているので、仕訳帳からいつでも確認でき、チェックも容易になりました。

これらの仕組みを半年程度かけて行った結果、仕訳の手入力が2500枚から10枚へと大幅削減でき、入力時間も70時間から、確認も含めて15時間に短縮されました。

上家 また、業務全般を見直してシステム化できる部分はどんどん提案しました。例えば、毎月の源泉所得税と住民税の納付は「電子納税かんたんキット」でダイレクト納付に切り替えて銀行の窓口に行かなくてもよくなり、金融機関へ郵送していた決算書は「TKCモニタリング情報サービス」で、法人税の電子申告を行うと同時に金融機関へも開示できるようにしました。自社が発行する請求書のペポルインボイスへの切り替えも進めており、当該お客さまを含めて、月次関与先の約2割で導入しています。

──経理担当の奥さまの反応はいかがでしたか。

土橋 奥様からは「これまでできていなかったことを気づかせてくれてありがとう」と言われ、「入力作業の負担が楽になった」と喜んでいただけました。

上家 私たちはどうすればお客さまの経理業務が楽になるのかを常に考えています。そのためにTKCシステムの活用が当たり前になっており、新しい機能やサービスが提供されたら、まず触ってみて、職員同士がノウハウを共有する風土が醸成されています。

土橋 「スマホで経費」も今年の4月に提供されたばかりですが、お客さまが楽になることは間違いないと思い、すぐに提案して利用していただきました。

宮下 職員は自分が試した体験を踏まえて、自ら考えて判断し、TKCシステムをフル活用した最適な方法を関与先に自信を持って提案してくれています。この点が事務所の強みだと思います。

──そのような強みを持つ事務所の風土をどのようにして作ってこられたのですか。

宮下 行動の軸となる事務所の経営理念と「なぜTKCシステムに拘るのか」という私の考えに共感してもらうことが大事です。しっかりと定着させるためには繰り返し語るしかなく、月例会議で毎回必ず話をしています。

また、知識の習得に必要なサポートも行っています。TKCシステムのレベルアップ項目は、月例会議で『シス研TVニュース』を全員で視聴し、確認します。そして、デジタルシームレス推進会議を定期的に開催し、TKCのSCGにも参加いただき、所内でデータ連携の事例を共有し合い、職員全員のスキルを高めています。

誰でも同品質で提供できるように所内委員会で「初期指導フロー」策定

──職員さんが初期指導を円滑に行う上での工夫を教えてください。

宮下 私は、関与先との初回面談の後、職員のキャラクターを踏まえて誰を巡回監査担当者にするのかを慎重に考えています。初期指導の仕組み作りは所内の業務改善委員会のメンバーが考えて、誰でも変わらない品質で提供できるようパッケージ化しています。

──パッケージの内容を教えていただけますか。

土橋 「初期指導フロー」というチェックリストにまとめています。これはニューメンバーズ・サービス委員会が提供している「初期指導チェックシート」を参考にしました。この中で事務所独自のものとしては「ビジネスモデル俯瞰図の作成」や「経理書類の洗い出しと会計方法の確認」、「証憑書類の整理と保存状況」「現金管理」等の項目があります。これらをお客さまからヒアリングしながら確認していきます。

お客さまとはシステム提案の前に2回ほど面談しています。提案は商流や決済方法等の会社の全容を、所内で説明できるまで理解した上で行っています。

──職員さんが関与先のビジネスモデルとTKCシステムの両方をきっちりと理解して、最適なツールを提案することが、お客さまに喜ばれ、業務効率化による生産性向上につながるのですね。

上家 仕訳入力の自動化ができると、お客さまの負担が減る上に、正確なデータをタイムリーに把握できるようになります。結果的に月次巡回監査における証憑突合や残高確認の時間が短縮され、社長が希望されていた業績について、365日変動損益計算書等で数字に基づいた話し合いの時間が生まれました。継続MASによる予実管理、『TKC経営指標(BAST)』による同業他社比較、「月次決算速報サービス」も利用できるようになり、社長に喜んでいただけます。この成功体験が職員のモチベーションとなり、他のお客さまへの仕訳の自動化提案につながっています。

──月次巡回監査の効率化のポイントを教えてください。

上家 FX2クラウドでなければ、巡回監査の大幅な効率化にはつながらなかったと思います。FX2クラウドのデータは常に事務所と共有されています。私たちは巡回監査前の事前確認を行い、訂正が必要な箇所を把握できるので、現場に行って初めて分かるより、事前に分かっていることで心構えができます。

土橋 巡回監査中に「あとでここを訂正しておいてください」とお願いしたことを、後日「訂正したから確認してほしい」と言われた場合に、事務所でFX2クラウドを開いてすぐに確認できます。また、付箋機能も活用しています。付箋に記載された質問は、事前確認時に回答しています。意思疎通がしやすくなり、お客さまも喜んでいます。

円滑な初期指導ができるように社長と事務所方針書を読み合わせする

──関与先様へは、月次決算の重要性をどのように説明していますか。

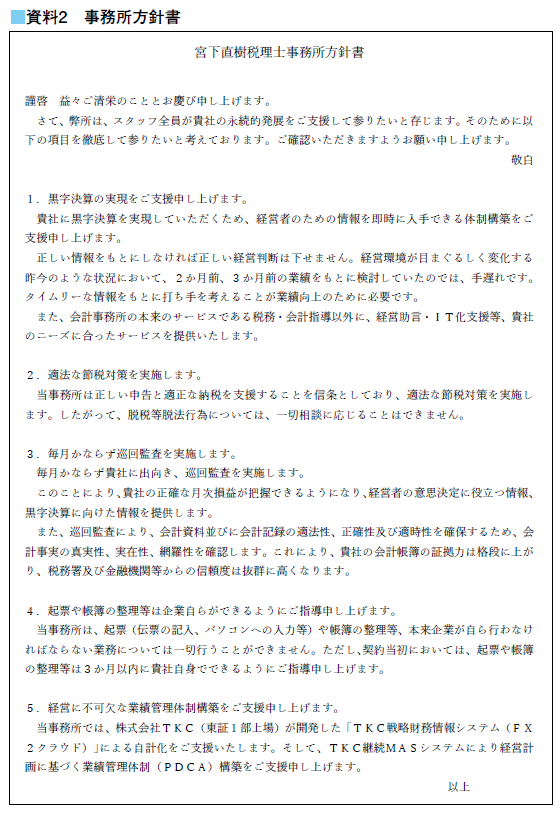

宮下 初回面談の時、顧問契約書とは別に作成している「重要事項説明書」という書類を社長と必ず読み合わせています。「重要事項説明書」は「事務所方針書」と「委託業務範囲確認表」、「付随業務構成表」等で構成しています。「事務所方針書」(資料2)では、黒字決算の実現の支援を始め、月次巡回監査の実施、起票や帳簿の整理等を企業自らができるように指導すること、継続MASで経営計画に基づく業績管理体制(PDCA)構築を支援すること等を明記しています。委託業務には、「企業防衛制度提案等のリスクマネジメント業務」等も明記しています。これらを一項目ずつその必要性とともに説明しています。読み合わせには時間はかかりますが、これを行えば、巡回監査担当者が初めて訪問するときに、お客さまが当事務所のサービス内容をご理解していただいているため、一から説明する必要はなく、円滑に初期指導や企業防衛制度等を提案できます。

──継続MASの利用を説明する際のポイントを教えてください。

宮下 いきなり経営計画や予実管理のお話をしても難しいため、「決算の2カ月前までに納税予測をしましょう」という話から始めて、そのためには月次決算が大事で、月次巡回監査が必要であるということを説明します。そして、「予実管理で数字を把握し、過去よりも未来について考えていきませんか」と提案します。

時代の変化に立ち止まることなく、次世代に安心して承継できる事務所に

──最後に今後の抱負をお聞かせください。

宮下 今年の年頭に掲げた目標は「2030年までの税理士法人化」です。私が50歳になる前に税理士3名体制を目指します。経営理念にある中小企業の永続的発展を支援するためには事務所の永続的発展が不可欠です。そして、事務所の10年後、20年後を考えたとき次世代に安心して事業承継できる事務所体制を作ることが経営者である所長の責務だと考えています。

そして、「進化、成長、拡大」を継続するために、時代の変化に対応し、決して「立ち止まらないこと」が大事です。税理士業務の基礎にある会計帳簿の作成も「書く時代(手書き)」から、「打つ時代(入力)」になり、今は「読む時代(FinTech)」に変わりました。「打つ時代」に生まれた我々世代からすると、打った方が早いと思うことがあるのですが、私の事務所の職員は「書く時代」を誰も知りません。「打つ時代」から「読む時代」に代わることにも抵抗はなく、積極的にクラウドやFinTechサービスを推進してくれています。

仮に、数十年後、職員が40代、50代となったときにも、決して立ち止まらずに、新しいサービスを抵抗することなく受け入れて、業務効率化による生産性向上に常に取り組み、中小企業の永続的発展に貢献できるような組織風土を作っていきたいと思います。

2024年12月末にJR札幌駅前のビルから車で約10分の場所に新築移転した宮下直樹税理士事務所

(取材協力/TKC北海道SCGサービスセンター長 新垣 全

構成/TKC出版 石原 学)

| 事務所名 | 宮下直樹税理士事務所 |

|---|---|

| 所在地 | 札幌市東区北26条東1丁目5番1号 |

| 開業年 | 2011年7月 |

| 職員数 | 11名(巡回監査担当者8名) |

| 関与先数 | 340件(法人277件、個人63件) |

| 経営理念 | 進化、成長、拡大 |

(会報『TKC』令和7年8月号より転載)