- 目次

-

寄付や社会的事業への支援といったイメージから、マーケティング、商品販売といったビジネス用途に大きく裾野を広げつつあるクラウドファンディング。中小企業にとってECの有力な1形態として、認識すべき時が来ている。

- プロフィール

- いくしま・ただし●2014年FAAVO兵庫を立ち上げ、地域クラウドファンディングアドバイス業を開始。16年にはCAMPFIREと提携し 「CAMPFIRE×LOCAL×HYOGO」を運営。17年神戸市中央区とまちづくりクラウドファンディング事業を開始。現在はYouTube講演家の鴨頭嘉人氏が代表を務めるカモファンディングの運営を行い、クラウドファンディングを通じて「夢の実現のサポート」を行っている。累計サポート総支援額15億円、達成率95%、登録者33万人!YouTubeクラウドファングの学校を運営。国内トップコンサルティング。

──クラウドファンディング(CF)のプラットフォームといえば大手が3社ありますが、それぞれの特徴は?

生島 CFにはいくつかのタイプがあり、大きくは購入型、投資型、寄付型に分けられます(※)。

Makuakeは購入型、つまり物販が得意で、ECサイトとほぼ変わりません。CAMPFIREはオールラウンダーですが、もともとはアニメなどのエンタメ分野から出発し、クリエーターの支援などを行っていた関係で、そうした方面に強い印象です。READYFORは行政との連携、つまり寄付型CFに強く、ガバメントクラウドファンディング(クラウドファンディング型のふるさと納税)などにも精力的に取り組んでいます。

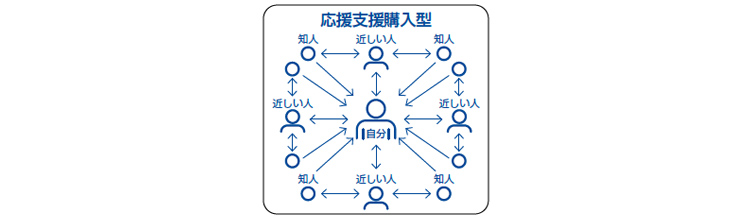

ちなみに、われわれはKAMOファンディングというプラットフォームを運営していて、購入型のなかでもいわゆる「応援支援購入型」を突き詰め、コミュニティーを活用しながら多くの成功事例を生み出しています。

私は、中小企業がCFを成功させるには、この「応援支援購入型」一択だと思っています。

※…それぞれの違いについては『戦略経営者』2025年9月号 P18-19を参照

社長自身をブランド化する

──応援支援購入型とは?

生島 自分の夢を実現するための応援支援を募るタイプです。CFは「不特定多数から少額の資金を集める仕組み」ですが、有名人でもない限り、成功のハードルが高いのが実情です。自分の夢や目的をしっかりと語り、自分の身近な人たちから支援の輪を広げていく応援支援購入型が勝てる唯一のCFだと考えています。

──中小企業経営者が応援支援購入型を実践するには?

生島 まず、社長自身をブランディングする意識を持ってください。社長が前面に出るのです。社員に任せていてはいけません。経営者が夢や思い、考え方を語り、その上で開発した商品・サービスの魅力を訴えかけます。要するにCFは「推し活」なのです。

それから、これは意外と盲点なのですが、CFの「リターン」は検索購入されません。ある商品を探すために検索画面から検索しても、CFのサイトは出てこないからです。CFの購入ルートは、SNSにCFのプロジェクトページを貼り付けて誘導するのが基本となります。

──そうしたSNSやCFサイトの作り方は?

生島 SNSはフェイスブック一択だと私は考えています。原則実名登録制で、信頼関係の構築がしやすいからです。フェイスブックでCFの告知を行いCFサイトへと誘導するわけですが、その際にライブ配信なども活用すれば効果的です。

CFのサイトでは、そのページを見た時に「良いプロジェクトだな」とか「良い活動をしているな」と思われないと、ページを読み進めてもらえません。そう思ってもらうには、分かりやすく「ストーリー仕立て」にしながら経営者自らが「合理的な動機」を語る必要があります。「なぜ自分がそのプロジェクトを行わなければならないのか」をしっかりと訴えてください。そうした思いをぶつけることによって支援者の「共感」を呼び起こすのです。

次に重要なのが「信用」です。集まった支援金で、そのプロジェクトがもくろみ通り遂行できるのかの担保が必要です。いい加減な事業者と思われないよう、自らの経歴や実績、資格、得意分野などを誠実に記述してください。

──「合理的な動機」と「信用」……つまり通常の事業と同じということですね。

生島 いまやCFのメインは、決して善意の方からの寄付支援ではありません。中小企業は社会的なニーズに応じて商品を開発し、販売のためのキャンペーンをはり、広告を打ち、購入してくれそうなところに営業をかけていくという動きを日常的に行っています。CFはこの日々の動きをブーストする「短期キャンペーン」ととらえてください。そこに社長の「思い」を乗せていくのです。

スタートダッシュが肝心

──CFを成功させるポイントを具体的に教えてください。

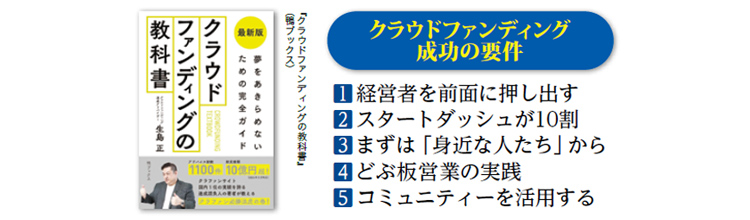

生島 スタートダッシュが極めて重要です。目標金額を初日に達成できる額に設定してください。そして、スタート時に購入してくれるよう、事前にお願いしておくのです。

──お願いするとは?

生島 距離の近い身近な人たちに購入を頼んでおくということです。事前準備の段階で支援してくれそうな人を、できれば50名リスト化し、CFサイトのリンクを届け、支援の確約を取り付けておくのです。普通の企業であれば、それくらいの支援者は見つかると思います。そして、こうしたリストマーケティングは、企業内の重要プロジェクトと位置付け、全社的な取り組みとして行ってください。

──初日に100%達成すると、どうなりますか。

生島 まず、自分のテンションが上がります。スタートしたのはいいけど「0円」だと落ち込みますよね。そして、もちろんのことですが、「初日で目標金額の100%を達成しました」とSNSで投稿すれば、一気に注目度が上がります。「いいね」がたくさんつき、「すごいですね」というコメントもくるでしょう。雰囲気的にも勢いがつきます。そして、支援購入してくれた方をタグ付けして投稿を繰り返していくと、やがて知人の知人、そして、知人の知人の知人に届きはじめ、次第にその輪が大きくなっていくのです。この動きがすべてのベースとなります。さらに、CFプラットフォームをたまたま見た人が、初日の金額を見て「これはすごい」と興味を持てば、支援へと動いてくれます。つまり、身近な人からだんだんと遠くの人へと支持を広げていくイメージですね。

──ご著書(『クラウドファンディングの教科書』)にもあるように、スタートダッシュは「信用の可視化」だと……。

生島 身近な人に支援を依頼する場合、カギは「信用力」です。自社にどれだけ信用力があるかが試されます。しかし、間違っても「信用の取り崩し」をしてはいけません。支援を強要し過ぎると逆に信用を失ってしまいますから。あくまで「信用の範囲内」で、また、支援者にできるだけメリットが出るような設計を心掛けてください。

“どぶ板営業”ができるかどうか

──アナログ的な姿勢が必要になりますね。

生島 新規性や社会性の高さだけでは成功はおぼつかないと思います。CFは、ネット上で完結するようなものではありません。足を運び、ひざを突き合わせて支援を請う、どぶ板営業のような姿勢が必要です。

たとえば、こんな手もあります。商工会でもなんでもいいのですが、参加予定のコミュニティーイベントの前日に、戦略的にCF開始日を設定するのです。そして、そのコミュニティーに参加した際に、「実は昨日クラファンをスタートしたら初日にすごい金額が集まったよ」と周囲に話して回れば、確実に興味を持ってもらえます。「すごい」と思ってもらえればしめたものです。その人からまた別の人へと、自然と情報がつながっていくでしょう。

──アナログ的なコミュニティーを活用した広がりが大事だと。

生島 1から仲間をつくるのはいろいろと大変なので、同業種、異業種の団体など既存のコミュニティーを活用する方が早道でしょう。500人以上を組織しているコミュニティーならどこでもかまいませんが、われわれが運営するKAMOファンディングは「鴨Biz」(会員数約2,000人)というオンランサロンと連携していて、多くの方々がCFで支援を行っているのでお勧めです。興味がある方は検索してみてください。

プロジェクト終了後が勝負

──CF終了後は?

生島 CFのメリットはファンをつくることです。せっかくファンになってもらったのだから、6カ月や9カ月といったプロジェクト期間中だけで満足してしまってはもったいないと思います。極言すれば、CFでは大した利益が出なくてもかまいません。期間中に自社の商品・サービスが全国に周知され、ファンが集まってくれば、あとは何でもできます。

CFの動きをより成果に結びつけるには、まず、支援してもらったファンをリスト化してLINEなどに落とし込み、情報発信する分母をつくります。また、並行して、ホームぺージやECサイトなどで商品・サービスを効果的に販売する仕組みを整えます。実は、こうした手法は「地域一番店」と言われている企業は日常的に行っています。それをCFというツールを活用して効果的に回すのです。

──経営者にメッセージを。

生島 繰り返すようですが、とにかく経営者が前面に立って取り組んでほしいですね。

ところが、中小企業経営者はなかなか前に出てこようとしません。「失敗したら恥ずかしい」という考えがあるのかもしれませんが、社員任せにしたCFは失敗する可能性が高いと思います。ぜひ「この社長なら応援したい」と支援者が思えるような思いのこもったプロジェクトを企画し、既述してきたような、身近な人から遠くの人へと支持を広げていくマーケティングを実践してみてください。

(インタビュー・構成/本誌・高根文隆)