特集 2024年度診療報酬改定 改定ポイントと現場での対応(医科クリニック編)

有限会社メディカル・サポート・システムズ 代表取締役社長 細谷 邦夫

2024年度の診療報酬改定は、賃上げへの対応が注目を集めているが、実際に中身を見てみると多岐にわたるテーマが設定されており、膨大な内容かつ算定の要件が細かいものが目立つ。本稿では、3月5日に示された告示内容や厚生労働省の解説資料などをもとに、診療報酬の主要改定項目として挙げられている内容を中心に、右の7点について順に確認していく。

1.賃上げ対応と初・再診料等の引き上げ

今改定では賃上げ対応に関する診療報酬が設定され、基本診療料(初診料、再診料、入院基本料等)のほか、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、入院ベースアップ評価料が新設された。

初・再診料、入院基本料等の引き上げは消費税対応を除いて実に20年ぶりとなるが、この中には「標準的な感染対策実施」と「40歳未満医師や事務職員等の賃上げ」が含まれるので、感染症に対する標準予防策(スタンダード・プリコーション)にかかる費用もまかなう必要がある。

図表2は昨年12月に公表された改定率だが、中身は前述のように「使い道が決まっているものがある」ことと、「目標数値が設定されている」ことが重要だ。

介護報酬では以前から介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算が、診療報酬でも一部の病院に看護職員処遇改善評価料といった処遇改善に関する報酬が設定されていたが、今改定ではそれが診療所も含めて幅広く設定されたことになる。

賃上げというかつてないキーワードが登場した背景としては、中央社会保険医療協議会でも医療機関の経営状況が俎上に上り、物価高が医療機関経営を圧迫しているだけでなく、医療機関で働く方々の賃金水準が、全産業の中でも低水準にあることが話題になったためだ。賃上げの原資を診療報酬で手当する背景にあったのは図表3のような調査結果である。

ベースアップ評価料は看護師をはじめとしたメディカル・スタッフ(いわゆるコ・メディカル)の賃上げの原資となるほか、医療従事者の人材確保という側面が盛り込まれている。おおまかな考え方として、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)でまかなえない場合に外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、入院ベースアップ評価料を活用して補うという二段構えの立て付けになっているが、これを判断するために厚生労働省ウェブサイトで公開されている計算支援ツールを用いることになる。

なお、ベースアップ評価料は、基本給等(基本給又は決まって毎月支払われる手当)の引き上げによる改善が要件となっており、賃上げ促進税制など各種税制や補助金などの活用も視野に入れる必要もある。そのため、院長先生だけで判断するのではなく、顧問税理士や、顧問社会保険労務士との相談が必須だろう。ベースアップ評価料はその算定要件が非常に複雑である。ポイントは図表4を参照いただきたい。

初・再診料の引き上げについては図表5の通り。なお、オンライン診療を行う医療機関には、自院のホームページ等に「オンライン初診では向精神薬の処方は行わない」旨の掲載が求められる。

初・再診料の引き上げについては図表5の通り。なお、オンライン診療を行う医療機関には、自院のホームページ等に「オンライン初診では向精神薬の処方は行わない」旨の掲載が求められる。

2.医療DXの推進

より良質な医療・ケアを受けられるように、デジタル技術によって社会や生活の形を変える「医療DX」。今改定では診療報酬の名称や算定要件にそうした「医療DX」や「ICT」、「取得」「活用」「連携」という言葉が目立つ。たとえば医療情報取得加算、医療DX推進体制整備加算、在宅医療情報連携加算(在宅時医学総合管理料、施設入居時等医学総合管理料、在宅がん医療総合診療料)が挙げられる。

「活用」などの算定要件として、オンライン資格確認等システム以外に、電子処方箋が発行可能な体制の確保や電子カルテ情報共有サービスが活用できる体制の確保のほか、在宅では、居宅同意取得型のオンライン資格確認等システム(外来カウンターにある顔認証付カードリーダーのモバイル版)や関連職種とのICTを用いた情報共有と連携が求められるようになっている。地域連携も含めて算定要件が満たせるかを早めに確認しておきたい(図表6参照)。経過措置が設定されている項目もあるが、電子カルテ/レセコンのベンダと二人三脚で準備を進めていく必要があるので、システムの対応予定や進捗状況も確かめる必要がある。

医療DXに限った話ではないが、厚生労働省が診療報酬の名称に込めた思いを読み取ることも肝要である。たとえば医療DX推進体制整備加算などは、名称の通り、国として推進している間は存続するが、一定程度普及したと判断されれば廃止される可能性が高いと思われるので、電子処方箋の導入の補助金など、使えるものは使っていくスタンスで積極的に算定や活用をしたいものだ。初・再診料の加算である医療情報取得加算(届出は不要)は医療情報・システム基盤整備体制充実加算から名称が変わると同時に、算定要件の内容が変更された(図表7参照)。

ここで、医療DXについて別の側面も考察してみよう。前述の賃上げに関する中央社会保険医療協議会の議論の課題となった、物価高騰、働き方改革、他医療機関・他業種への人材流出の懸念等を踏まえると、医療機関の業務効率アップは待ったなしの状態といえる。

たとえばオンライン資格確認等システムは導入済みの医療機関がほとんどのはずだが、旧来のままで運用していると本当のメリットが享受できていない可能性がある。純粋な新規患者の情報がクリック1つでダウンロードでき、高額療養費の情報が取得できるのは、約30年前に現場に居た筆者にしてみると夢のようなシステムだ。単なる紙保険証からの置き換えではなく、どのような機能があり、それを自院でどう活用するのか、活用できているのかを今のうちに再度チェックしておきたい。

クラウド活用型電子カルテの活躍の場が増えることも予想される。電子カルテのリプレース時には選択肢に入れる必要もありそうだ。

3.ポストコロナの感染症対策

2024年3月末をもって、新型コロナウイルス感染症の特例点数が廃止された。診療報酬の内容においても、国内では2020年1月ごろから長らく続いたコロナ禍が1つの区切りを付けたことになる。

なお細かい話ではあるが、小児科外来診療料などいわゆる包括点数を算定している場合は5月末まで抗ウイルス薬や検査は包括外、すなわち出来高で算定が可能になっている。高額療養費制度が利用できるとはいえ、患者負担に跳ね返る話なので、患者への周知が必要になる。

6月以降の感染症対策は、通常の診療の中での評価となる。これは単に特例点数がなくなったという意味合いではなく、「特例対応」が「平時からの備え」という考え方にシフトしたということだ。特例点数の廃止は医療機関の経営にとっては痛手だが、頭を切り替えて対応していくしかない。

具体的には、令和4年度改定で新設された外来感染対策向上加算に対する加算が2種類新設されることになった(図表8参照)が、この施設基準でのキーワードは「第二種協定指定医療機関」である。これは「発熱外来」と読み替えると分かりやすくなるが、都道府県により事情が異なるので、各医療機関の適応状況を確認する必要がある。

ここで、介護報酬改定の中身を見てみると、介護保険施設でも施設内感染に対する対応が求められるようになった。介護保険施設では医学的な対応に限界があるため、「第二種協定指定医療機関」や「外来感染対策向上加算を算定する医療機関」との連携により、年1回の研修や訓練に参加することが必要とされる。このため、医療機関が行う際に同席したい旨の要請がある可能性がある。

4.トリプル改定に関する対応

今改定はトリプル改定となっているため、様々な部分で連携を求められたり、算定の整合性が取られるようになった。

特に本年は2025年問題前の最後の同時改定でもあり、「医療DXの推進」の項で述べたICT活用などが主要テーマとして挙げられている。地域包括ケアシステムのイメージ図を見直し、各医療機関の立ち位置を確認しておきたい。

リハビリを行っている医療機関にとっては、通所リハ事業所等への「リハビリテーション実施計画書」と「目標設定等支援・管理シート」の提供が算定要件に加わったことを意識しておきたい。通所リハ事業所との情報共有方法はあらかじめ検討の必要がある。

また、介護保険施設等に「協力医療機関」を持つことが求められるため、「ポストコロナの感染症対策」の項で述べた、研修などの連携とともに、依頼があるかもしれない。協力医療機関になると、介護保険施設等連携往診加算が算定できるようになる。

5.生活習慣病の疾病管理

内科系のクリニックにとって生命線ともいえる「特定疾患療養管理料」にメスが入ったことは筆者にも大きな衝撃だった。

具体的には、特定疾患療養管理料の数ある対象疾患から「糖尿病」「高血圧症」「脂質異常症」が除外され、同様に、院内処方・院外処方で算定する「特定疾患処方管理加算」も3疾患が除外となった。合わせると28日処方の場合1患者あたり2,910円/月、14日処方では5,160円/月の影響がある。

投薬についても全体的に点数が引き下げられ、処方箋料は8点マイナス、院内処方で算定する薬剤情報提供料は6点マイナスとなった一方、一般名処方加算(院外処方)や外来後発医薬品使用体制加算(院内処方)は3点プラスとなったので、加算対象を増やしていきたい。

特定疾患療養管理料の移行先として示されたのが「生活習慣病管理料」であり、今改定では「生活習慣病管理料(Ⅰ)」と「生活習慣病管理料(Ⅱ)」に再編された。

特定疾患療養管理料から生活習慣病管理料への移行の最大の障壁は「療養計画書」の存在だが、症状が安定している患者であれば「4か月に1回」、年3回の交付でよいことになっている。初回の作成時は相当な事務作業量となるが、6月施行前からの準備で、スムーズな移行を可能にできるだろう。

生活習慣病管理料(Ⅰ)と(Ⅱ)の点数は図表9の通りだが、生活習慣病管理料(Ⅱ)の333点の内訳は、特定疾患療養管理料(225点)+外来管理加算(52点)+特定疾患処方管理加算(56点:5月中は66点)といわれている。

特定疾患療養管理料から生活習慣病管理料(Ⅱ)への移行を検討している医療機関が多いと思われるが、現行の生活習慣病管理料と比較すると当初想定されたよりも包括範囲が緩んでおり、診療情報提供料(紹介状)と薬剤情報提供料(院内処方の場合)が算定できることは安心材料となった。

しかし、現行の特定疾患療養管理料と生活習慣病管理料(Ⅱ)とでは処方日数で大きな差があるため、各医療機関の患者像を踏まえたシミュレーションが欠かせない。再診料、外来管理加算、特定疾患処方管理加算、処方箋料を前提にシミュレーションすると、28日処方の場合はマイナス160円、14日処方ではマイナス4,040円とその影響は一目瞭然である。

28日処方の場合は、いささか皮算用ではあるが、血糖自己測定指導加算(年1回500点、1月あたり41点)と外来データ提出加算(月50点)まで算定すると333点が424点となる。特定疾患療養管理料と比較してプラス750円となるため、ぜひ算定を検討したい加算となる。

「血糖自己測定指導加算」は在宅自己注射をしていない患者が対象と、限定的になるものの、毎日の血糖値を測定するというより、日々の生活の中での血糖値の変動を意識させる意味合いがある。

「外来データ提出加算」は、厚生局への届出が必要だが、申請用紙を2回提出する必要がある。提出すべきデータの検証のためにベンダとの協力体制が求められ、実際に請求できるまで3~6か月はかかるものと考えて準備をする必要がある。さらに、データ提出の遅延の場合のペナルティなど、月々の管理も必要になる。

筆者の元に寄せられる相談として、「療養計画書の交付に際し患者の同意をどう取るか」というものと、「特定疾患療養管理料を引き続き取り続けたいがいい方法はないか」というものがある。

患者の同意に関しては、同意書を別に取る必要はない。事前準備の意味合いも兼ねて、「6月からこういう点数に変わるので、療養計画書をお渡しします」と説明しつつ、患者の同意を取り付ける取り組みをしている医療機関もある。この際にすべきは、同意を得た旨をカルテに残しておくことだろう。

「特定疾患療養管理料を引き続き取り続けたい」という相談に対しては、診療報酬請求上、可能か不可能かといえば可能という回答になるが、次のような不安もあり、あまりお勧めはしていない。

たとえば糖尿病を持つ患者は心疾患も合わせて持つケースが多く、心不全や狭心症などの心疾患に対しての投薬があれば引き続き特定疾患療養管理料の算定は可能だと思われるが、投薬内容から明らかに糖尿病が主病と判断される場合はレセプト審査上も違和感が残ると思われる。また、万が一個別指導の対象となった場合に、カルテ記載が糖尿病のことばかりでは、自主返還の対象となる可能性は否定できない。

また、胃炎や脂肪肝なども特定疾患療養管理料の対象疾患ではあるが、経過観察として年1回の内視鏡や数か月に1回の超音波検査となることが多いだろう。これらの疾患に対する処方がなく、たとえば高血圧の処方があった場合は、レセプト審査上も主傷病に疑問がわく可能性がある。

一方、生活習慣病管理料(Ⅰ)での懸念としては検査が包括対象であることだ。筆者が以前、生活習慣病管理料(6月からの生活習慣病管理料(Ⅰ))のシミュレーションを実施した際、単月で考えると検査を実施した月は当然マイナスだが、検査を実施しない月のほうが多い患者では、年間で試算すると、最終的には利益が増える結果になった。患者ごとにシミュレーションするのも手間だが、医療機関が増収になるということは患者負担が上がることなので悩みは尽きないだろう。

医療機関経営の面からはネガティブな要素が強いが、外来医療の機能分化、かかりつけ医機能、外来機能報告制度、紹介受診重点医療機関、医療DXなど、国の方向性を踏まえると想定の流れでもあるので、長い目での対応や対策が必要な部分だと思われる。

生活習慣病の疾病管理についても、療養計画書を用いた患者への説明、歯科医療機関への受診勧奨や多職種連携による管理など、かかりつけ医として求められる項目が詰まっているという見方もできるが、国の一方的な方向性の押し付けは時として現場に負担が発生する。たとえば、1型糖尿病の患者が明細書の「生活習慣病管理料」の項目を見て、「1型糖尿病は生活習慣病ではないはず…」と、疑問に感じるだろう。説明を求められたときの返答に窮す。。

6.質の高い訪問診療の確保

在宅医療でも医療DXやICTを活用した情報活用や連携が加算として設定されているので、積極的に算定したいところだ。在宅においてはACP(アドバンス・ケア・プランニング)の概念を踏まえ、そのガイドラインを元にした指針の策定や情報共有が求められる。

在宅時医学総合管理料と施設入居時等医学総合管理料における「単一建物診療患者」の人数も細分化された。同一建物の大人数の患者への診療や頻回の診療、安易な往診に釘を刺したのが今回の改定の趣旨といえる。

在宅の点数設定を見ると、在宅時医学総合管理料と施設入居時等医学総合管理料の点数が下がったが投薬に関する診療報酬(処方箋料、処方料等)に合わせた引き下げとなっているものであり、在宅医療重視の政策に変更はない。

一方で、月5回以上などの頻回に訪問しているケースは、在宅患者訪問診療料、在宅時医学総合管理料、施設入居時等医学総合管理料に減算規定が導入された。

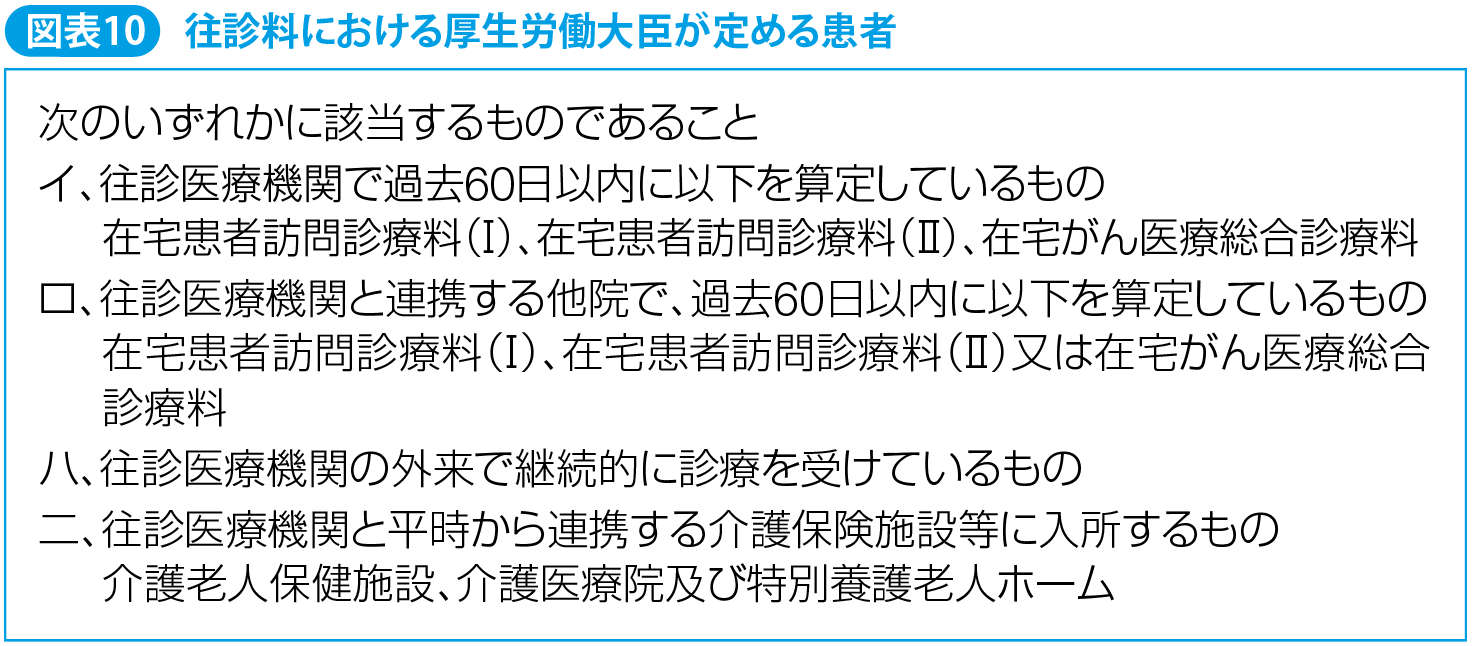

また往診料では「厚生労働大臣の定める患者」(図表10参照)以外の点数は大幅に引き下げとなったが、誤解を恐れずに書くと「一見さん」と考えれば分かりやすい。日常から診療する患者であれば従来通りとなる仕組みだ。

7.その他

ここまで、診療報酬改定の施行は6月1日であることを周知のこととしてきたが、患者目線で考えてみると非常に難解な年であり、負担感が増える内容であるので、早めに案内する必要がある。

ポイントとしては①4月1日に薬価改定があり主に薬局での窓口負担が変わっていることや訪問介護などの介護報酬の一部施行、新型コロナウイルス感染症の国による公費負担の終了、②6月1日に診療報酬改定と医療系の介護報酬の施行、③10月1日に先発医薬品を希望する患者の自己負担増、④12月2日に紙保険証の新規発行停止――が予定されている。

そのほか細かい話ではあるが、レセプトのオンライン請求の完全移行が10月に予定されているため、レセプトの返戻処理を紙で行っている医療機関は対応が必須となる。

診療報酬を算定するうえで、算定要件やカルテ記載が重要であることは言を俟たないが、今改定では院内掲示物とそれらの掲示内容のホームページへの掲載が繰り返し出てくるので重要なポイントとして認識してほしい。

上記の内容が算定要件に記されているものもあるが、療養担当規則自体への記載がなされているので、改定を機に院内掲示物とホームページの見直しを実施することが重要だ。経過措置は約1年設定されているが、早めの対応をお勧めしたい。

また、BCP(業務継続計画)の策定も進めておきたい。介護報酬ではBCP未策定の場合に減算されるルールが導入されたことと、入院のほうではサイバーセキュリティ対策が算定要件となっている診療報酬も存在するためだ。難しい内容である必要はなく、万が一の際にスタッフの安否確認をどう実施するか、診療再開の判断をどうするかなど、身近なことから始めるとよいだろう。

内視鏡を多く実施する医療機関では、前回改定で見直された短期滞在手術等基本料1を算定するケースも多いと思うが、主として入院で実施されている手術以外で麻酔を伴わない手術を行った場合、2,718点から1,359点と点数が大幅に下げられたので、早急な対策が必要だ。

運動器、脳血管疾患等の疾患別リハビリテーションにおいては、点数に変更はないが、どの資格者がリハビリテーションを実施したかを、電子カルテ/レセコンに入力する際に打ち分ける必要がある。理学療法士、作業療法士、その他と、職種ごとに入力コードが用意されるが、医療機関によってはセラピスト自ら入力する場合と、窓口の会計担当者が入力する場合があるので、入力方法について検討が必要になるだろう。

なお、在宅患者に算定する介護報酬では、医師による居宅療養管理指導の基本報酬が、すべての項目で1単位引き上げられている。介護報酬に設定された「業務継続計画未実施減算」は対象外となっているが、既に述べている通り、BCPを検討することは必須である。これからの医療機関の経営 ―― 働きやすさ向上が経営を安定化させる ――

今回は「ステルスマイナス改定」といっても過言ではない内容だ。いかにして引き下げ幅を抑えて、医療機関経営の安定化を図ればよいのだろうか。

対応策として、既存もしくは新設された加算等の診療報酬を積極的に取りに行くことはもちろんだが、経営安定化のカギは「職員の処遇改善による働きやすさの向上」にあるだろう。

医療・介護業界は労働集約型産業といわれ、産業別の人件費率を見比べると、他産業は15%程度から30%台であるのに対し、医療業界は50%超が当たり前で60%超なども見られる。

ベースアップ評価料を算定できたとしても、経営的にとても楽になるというわけではなく、人材が他の医療機関に流出するリスクは常に付いて回る。だからこそ、医療機関経営者が率先して職員の働きやすさ向上に取り組む必要性がある。

また、医療サービスの提供にとって要となる「人材」を確保することは、医療機関の評価に直結する。賃上げにより予想される効果としては、職員が働きがいを感じるようになるなど、ES(従業員満足度)の向上が挙げられる。ESとCS(顧客満足度)には相関関係があるといわれているので、今改定をひとつのきっかけとして、より高いESを目指し、CS向上につなげていただきたい。

医療DXは自院の働きやすさの向上につなげられるツールとなり得る。医療機関は、さまざまな場面で無駄が多いのも事実で、自分たちにとっては当たり前の業務フローが、他院から見ると非効率であったりすることはよくある話だ。他院での医療DXの取り組みも参考にしつつ、働き方の改善に本格着手してはいかがだろうか。細谷邦夫(ほそや・くにお)

湘南鎌倉病院(現・医療法人徳洲会湘南鎌倉総合病院)に入職(総務課・医事課等)後、東日本メディコム株式会社などを経て独立。2002年に有限会社メディカル・サポート・システムズ代表取締役社長に就任。医療機関の増収や個別指導対策などを手掛ける。

(「TKC医業経営情報」2024年5月号より)